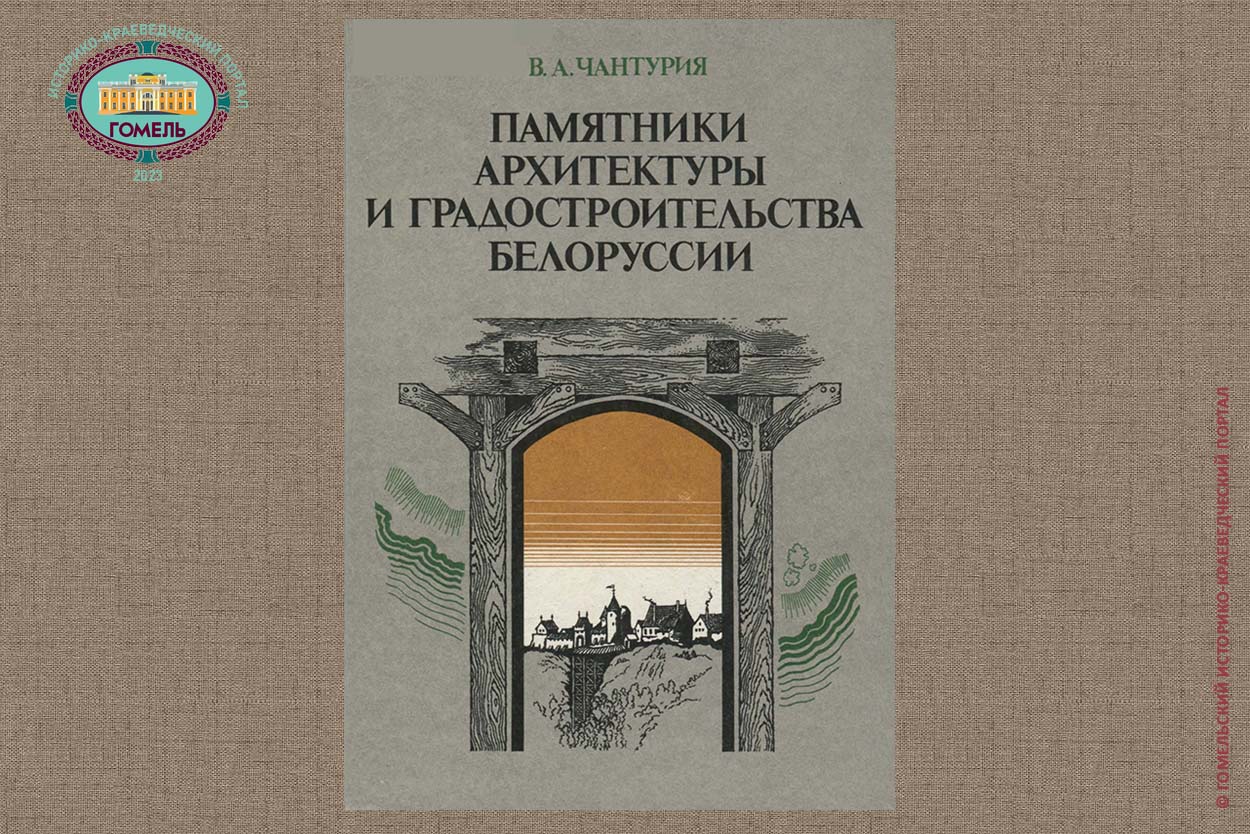

В.А. Чантурия

Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии

Минск

«Полымя»

1986

Рецензенты: В.И. Аникин — кандидат архитектуры, С. Г. Вагласов — главный архитектор Белорусского специализированного научно-реставрационного объединения «Белреставрация», А.А. Воинов — кандидат архитектуры

Оформление Э.Э. Жакевича

Чантурия В. А.

Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии.— Мн.: Полымя, 1986.— 240 с.: ил.

Богато иллюстрированное издание знакомит с выдающимися памятниками зодчества и градостроительными комплексами Белоруссии. Даны схемы исторических частей городов, фасады и планы многих исторических сооружений.

Адресуется широкому кругу читателей, особенно тем, кто интересуется архитектурой прошлого.

Свыше 35 лет своей жизни посвятил изучению архитектуры и градостроительства Белоруссии автор предлагаемой книги, доктор архитектуры, профессор, лауреат Государственной премии БССР Владимир Александрович Чантурия.

Под его руководством проведены обмеры памятников зодчества и обследование исторических городов БССР. Начало этой работы было связано с «открытием», первыми обмерами и описанием памятников зодчества, малоизвестных, но исторически ценных для белорусской архитектуры. Все они были рекомендованы и взяты на государственный учёт.

В.А. Чантурия — автор большого числа специальных и популярных изданий по истории белорусской архитектуры и градостроительства. Широко известна его книга «История архитектуры Белоруссии» (дооктябрьский период), одобренная Минвузом БССР в качестве учебника (Госпремия БССР, 1980 г.); его научные разработки используются в деле охраны памятников зодчества и градостроительства, пропаганде историко-культурного наследия белорусского народа.

С 1969 года В.А. Чантурия бессменно возглавляет кафедру «Теория и история архитектуры» БПИ (Минск), где им много сделано и делается для обеспечения преемственности в архитектурной науке и подготовке кадров. Обладая большой творческой активностью и эрудицией, В.А. Чантурия развивает новые направления в науке об архитектуре Белоруссии, обеспечивая ей широкое признание.

Одновременно с научно-педагогической деятельностью В.А. Чантурия ведёт большую общественную работу. На протяжении многих лет он возглавляет комиссию «Архитектурное наследие и современность» Союза архитекторов БССР, является членом проблемного совета «Традиции и новаторство в советской архитектуре» при правлении Союза архитекторов СССР, президиума Центрального совета Белорусского общества охраны памятников истории и культуры, членом региональной группы Прибалтийских республик и Белоруссии Советского комитета Международного совета охраны памятников и достопримечательных мест — ИКОМОС и др.

Введение

В 1976 году был принят Закон Союза Советских Социалистических Республик об охране и использовании памятников истории и культуры. В нём сформулировано принципиальное положение о том, что памятники истории и культуры являются достоянием народа и охраняются государством с целью эффективного использования их в интересах коммунистического строительства.

Принятие Закона явилось юридическим закреплением заботы партии и Советского правительства об охране памятников — неотъемлемой части духовной культуры народа, культурного наследия прошлого. К национальному наследию культуры прошлого относятся и сооружения, имеющие научное, историческое и художественное значение, именуемые обычно памятниками архитектуры или зодчества.

На белорусской земле сохранились замки, дворцы, ратуши, храмы, жилые дома, целые комплексы разнообразной застройки, относящиеся к историческому прошлому. Эти памятники представляют архитектуру готики, ренессанса, барокко, классицизма.

Сохранились постройки и более ранних времен: в Полоцке — Софийский собор и Евфросиньевская церковь, в Гродно — Борисоглебский храм и крепость и др. Вместе с памятниками Киева, Новгорода, Владимира и других древних городов эти сооружения являются выдающимися произведениями архитектуры и свидетельствуют об общих истоках зодчества русского, украинского и белорусского народов.

Ныне понятие «памятник архитектуры» намного расширилось. Сегодня оно включает не только отдельные здания и сооружения историко-художественной значимости, но и памятники градостроительства — архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и застройки населенных мест, а также связанные с ними произведения садово-паркового искусства и природные ландшафты, т. е. всю историческую и природную среду архитектурных памятников.

Памятники зодчества, градостроительное наследие являют собой овеществленный опыт культуры народов, крупные вехи в его историческом развитии, которые помогают увидеть жизнь в развитии, в пространственных и временных связях.

В республике принята программа разработки и осуществления проектов регенерации городской застройки, имеющей важное историко-архитектурное значение. Программой охвачено большинство старых городов Белоруссии. Решая проблему преемственности, целесообразного сочетания новой и старой застройки, удастся сохранить художественное своеобразие исторически сложившихся населенных мест республики.

Предлагаемая книга — существенно дополненное переиздание книги «Архитектурные памятники Белоруссии» (Мн., Полымя; 1982) — включает описание историко-архитектурных и градостроительных достопримечательностей республики.

Автор использовал материалы многолетних экспедиций по исследованию памятников архитектуры и культурного наследия городов Белоруссии.

Открывается книга краткой главой об основных этапах развития архитектуры и градостроительства Белоруссии. Дальше следуют самостоятельные маршруты: «От западной границы к центру республики» (Брестская область), «Архитектурные памятники Минска и Минской области», «По Белорусскому Полесью» (Гомельская и Брестская области), «По Нёманскому краю» (Гродненская область), «В краю озёр и рек» (Витебская область), «Поднепровье и восток Белоруссии» (Могилёвская область).

Каждая глава рассказывает сначала об областном центре и его архитектурных и градостроительных достопримечательностях, а затем о других исторических местах и памятниках области.

В конце книги помещен «Словарь архитектурных терминов, встречающихся в тексте».

Донести до читателя красоту и неповторимость памятников архитектуры помогут фотоиллюстрации, рисунки, обмерные чертежи, планы лучших построек XI-XIX веков, продуманно выполненные и конструктивно скомпонованные на страницах книги художником Э.Э. Жакевичем.

Стр. 90-97

ГОМЕЛЬ, ХАЛЬЧ, ЧЕЧЕРСК, СТРЕШИН, РЕЧИЦА, НАРОВЛЯ, ДАВИД-ГОРОДОК, РУБЕЛЬ, КОЖАН-ГОРОДОК, ПИНСК

Белорусское Полесье протянулось на юге республики более чем на 500 км — от Западного Буга до Днепра. Главная водная артерия этого региона — река Припять — вбирает в себя многочисленные притоки с Украины (Стырь, Горынь, Ствига, У борть) и многих районов Белоруссии (Пина, Ясельда, Цна, Случь, Птичь).

История Полесья начинается с глубокой древности. Раннеславянские памятники культуры здесь известны с VI века. На берегах полноводных рек появлялись первые городские поселения — Туров, Пинск, Мозырь, Гомель и др. Защищённые рвами, валами и деревянными стенами, они быстро росли, превращаясь в богатые экономические центры.

Были налажены торговые связи с Киевом и южнорусскими городами, с Польшей и Прибалтикой.

С конца X и до середины XII века большая часть Белорусского Полесья входила в Туровское и Пинское, частично — в Черниговское, Киевское и Владимиро-Волынское княжества. На этой земле столетиями переплетались судьбы белорусского и украинского народов в совместной борьбе против феодально-крепостнического и национально-религиозного гнета. Движение народных масс за воссоединение с Россией особенно широко развернулось в середине XVII века во время русско-польской войны 1654-1667 годов.

Белорусское Полесье богато разнообразными памятниками архитектуры, отражающими местные художественные традиции, связанные с культурой Древней Руси. Многочисленные образцы деревянного зодчества стали наглядным показателем общности развития искусства русского, украинского и белорусского народов.

Гомель — крупнейший город Белорусского Полесья, областной центр республики, расположенный вблизи границы с РСФСР и УССР. В летописях впервые упоминается под 1142 годом. Уже тогда он был укреплённым поселением Черниговского княжества. Замчище как первооснова поселения располагалось на холме у впадения реки Гомеюки в Сож. В конце XVIII и первой половине XIX века при строительстве дворцового ансамбля остатки замчища были разобраны и срыты.

Кардинальное переустройство феодального Гомеля началось с конца XVIII века, когда город (в ту пору — деревня) был подарен известному русскому полководцу П. Румянцеву за заслуги перед отчизной. В результате планировочных работ центральная часть поселения приобрела лаконичное архитектурно-планировочное построение. Двухлучевая композиция основных улиц города завершается большой площадью. Одна из его сторон примыкает к прекрасному парку, в котором расположились дворец Румянцева-Паскевича и Петропавловский собор. Обе улицы ориентированы на среднюю купольную часть дворца, подчёркивая тем самым главенствующее значение комплекса во всём ансамбле. Монументальный собор и дворец возглавляли архитектурный силуэт и панораму города. Центральный ансамбль Гомеля, созданный мастерами русского классицизма, отличается простотой построения и высокими архитектурно-художественными достоинствами отдельных сооружений.

Дворец в Гомеле, заложенный в 1785 году для П. Румянцева, — заметное явление в развитии монументального гражданского зодчества Белоруссии. Местоположение дворца определилось выгодными природными условиями — на холме, над рекой Сож — и поддерживалось новой планировочной структурой города.

Строительство дворцового комплекса можно разделить на несколько этапов. Первым этапом следует считать 1785-1793 годы. В это время был возведён главный корпус дворца. Второй этап — 1794-1805 годы — период строительства двух боковых павильонов, флигелей и колоннады. Третий этап — 1837-1848 годы — связан с переходом владения к генерал-фельдмаршалу И. Паскевичу и достройкой башни дворца.

Главный корпус дворца — компактное двухэтажное здание. Центральная часть его завершается куполом. В главном корпусе посередине расположен квадратный зал с широкими нишами по сторонам, обрамлённый рядами стройных колонн. Подобное построение плана наблюдается во многих русских дворцах эпохи классицизма. План гомельского дворца отличается простотой и ясностью в решении группы основных помещений — без коридоров и тёмных проходов. Раскрытые пространства придают интерьеру парадность.

В дворцовых сооружениях конца XVIII века лестницы потеряли свою былую торжественность и большие размеры. Если раньше они располагались по главной оси здания, то теперь сдвигаются в стороны, уступая центральное место залу. Небольшие по своим размерам лестницы занимали скромное место в интерьере дворцов. Объясняется это тем, что все парадные помещения планировались в первом этаже, а верхний этаж отводился под жильё. Аналогичное явление наблюдается и в плане дворца в Гомеле: две лестницы главного корпуса размещены поодаль от зала и скрыты от глаз посетителей.

Основной элемент декора зала — классический коринфский ордер. Колонны с каннелюрами были выполнены из искусственного мрамора белого цвета. Использование полой керамики в виде коротких гофрированных труб в куполе и сводах обеспечивало лёгкость конструкции. В интерьере было много живописи и лепного орнамента тонкого рисунка.

Фасад дворца, обращённый к городу, имеет трёхчастное деление. Четырёхколонный портик коринфского ордера контрастирует с плоскостью стены и ризалитами. Иначе выглядит парковый фасад дворца, обращённый к Сожу. Средняя часть его в виде развитого шестиколонного портика является главной темой всей композиции. Обширная полуциркульная терраса служит удачным переходом от дворца к парку.

Замечательная особенность гомельского дворцового комплекса — прибрежный парковый массив. Гармоничное сочетание в едином ансамбле рельефа, воды, зелени, архитектуры, художественная законченность в решении сложных композиционно-пространственных задач позволяет отнести его к лучшим образцам паркостроения конца XVIII — первой половины XIX века.

Площадь парка около 25 га. Расположен он на обрывистом берегу полноводного Сожа и оврага с ручьем Гомий. Большая часть парка — пейзажная и лишь перед главным фасадом дворца он имеет регулярный характер. Насаждения парка состоят из местных и привезённых видов растений. Здесь можно встретить дуб, граб, клён, ясень, лиственницу, каштан, акацию, а также редкие породы пирамидального дуба, веймутовой сосны, плакучего ясеня, маньчжурского ореха и др. Различные породы деревьев искусно скомпонованы в живописные группы, усиливающие эффект восприятия пейзажа.

Гомельский дворец — свидетель важных исторических событий. 12 ноября 1917 года здесь проходило заседание городского Совета рабочих и солдатских депутатов, на котором было принято решение о переходе всей власти в Гомеле в руки Советов. В здании в начале революции размещался первый Полесский Совет рабочих и солдатских депутатов.

Дворец сильно пострадал в марте 1919 года во время происходившего в Гомеле контрреволюционного мятежа. Здание было восстановлено в 1923—1925 годы.

В начале Великой Отечественной войны здесь находился штаб центрального фронта. После войны от дворца остались одни лишь обгоревшие стены. Сейчас дворец полностью восстановлен. В нём размещаются Дворец пионеров и областной краеведческий музей.

Непосредственно к дворцовому ансамблю примыкает Петропавловский собор, построенный в 1809-1819 годы по проекту архитектора Кларка в стиле классицизма. Собор стоит на высоком мысе, ограниченном с востока Сожем, с севера — глубоким оврагом. Главным фасадом собор обращён в сторону города. Собор, как и дворец, возвышается над низменной поймой реки и виден на большом расстоянии. Сейчас здание приспособлено под планетарий.

В плане собор имеет форму вытянутого креста с развитым трансептом и укороченным средним нефом. Средокрестие увенчано куполом на высоком, прорезанном окнами барабане.

Сочетание классического портика и купольного объёма — излюбленный приём целого поколения зодчих. Четыре шестиколонных портика и множество полуколонн дорического ордера придают фасадам здания большую пластику и вместе с тем суровую простоту. В чётком членении объёмов, в равновесии и соразмерности масс, в строгости и благородной простоте архитектурного оформления фасадов собора сказались характерные черты классического зодчества начала XIX в.

В гомельский дворцовый ансамбль входит и расположенная в северной части парка часовня с усыпальницей князей Паскевичей. Она была построена в 1889 году под руководством академика архитектуры Н. Червинского. План часовни в виде квадрата площадью около 30 кв. м; объёмная композиция в стиле деревянных пятиглавых шатровых церквей. Главной достопримечательностью постройки является её декоративное убранство.

Пустотелые, причудливые по форме керамические колонки, скульптурные кокошники, розетки, карнизные пояса, позолоченные купола и цветная керамика исполнены на самом высоком художественном уровне. Особую красочность фасадам придают разноцветные майоликовые плитки с растительным орнаментом. Керамика выполнена местными мастерами под руководством художника-декоратора С. Садикова, воспитанника петербургского училища А. Штиглица.

Усыпальница в виде протяжённого тоннеля с цилиндрическим сводом находится под землей. Вход в неё закрыт массивной чугунной дверью. Внутреннее пространство освещается через круглые фонари-люки, расположенные в верхней части свода.

За дворцовым парком, ниже по течению Сожа, сохранился памятник деревянной архитектуры конца XVIII века — Ильинская церковь. Церковь состоит из трёх срубов, поставленных один за другим по одной оси. Средний сруб, наибольший, квадратный в плане, в своей верхней части переходит в восьмерик, что обеспечивает внутреннему пространству значительный объём и придаёт воздушность интерьеру. В головной части над входом в церковь возвышается башня-колокольня в виде «восьмерика на четверике». Её верхний ярус под невысоким гранёным куполом держится на восьми столбах. Памятник отличается простой декорировкой, скромным убранством внутри. Запоминается его объёмное решение и силуэтная выразительность, свойственные традиционным образцам белорусского деревянного зодчества.

Примером архитектуры классицизма является сохранившийся до наших дней небольшой жилой дом в Гомеле, построенный недалеко от дворцового ансамбля (ул. Пушкинская). В прошлом здание называлось «охотничьим домиком», сооружено в начале XIX века по заказу Н. Румянцева. Нередко его именуют «дом ампир», очевидно из-за художественного решения фасадов.

Главный фасад дома, обращённый к городу, в своей центральной части представлен шестиколонным портиком дорического ордера. Крайние колонны сдвоены, в результате чего особенно выделяется средняя часть со входом в здание. Над портиком возвышается второй этаж в виде мезонина с балконом, выход на который оформлен большой полуциркульной аркой. По сторонам арки — скульптурные вставки. Присутствуют декоративные элементы и в компактных боковых пристройках. Дом необычен по конструктивному решению. Деревянный, срубный, он облицован кирпичом и оштукатурен. Однако использование деталей из арсенала классической архитектуры создает полную иллюзию цельнокаменного сооружения.

Гомель. Схема плана: 1 — дворец, конец XVIII — первая половина XIX в.; 2 — Петропавловский собор, начало XIX в. и часовня, конец XIX в.; 3 — парк, конец XVIII—XIX в.; 4 — «охотничий дом», начало XIX в.; 5 — Ильинская церковь, конец XVIII в.

Гомель. Дворец: парковый фасад, план центральной части, башня, интерьер главного зала, деталь в интерьере павильона

Гомель. Капители дворца; уголок дворцового парка

Общий вид и план Петропавловского собора в Гомеле Часовня в парке гомельского дворца

Гомель: Ильинская церковь; общий вид и главный фасад «охотничьего дома»