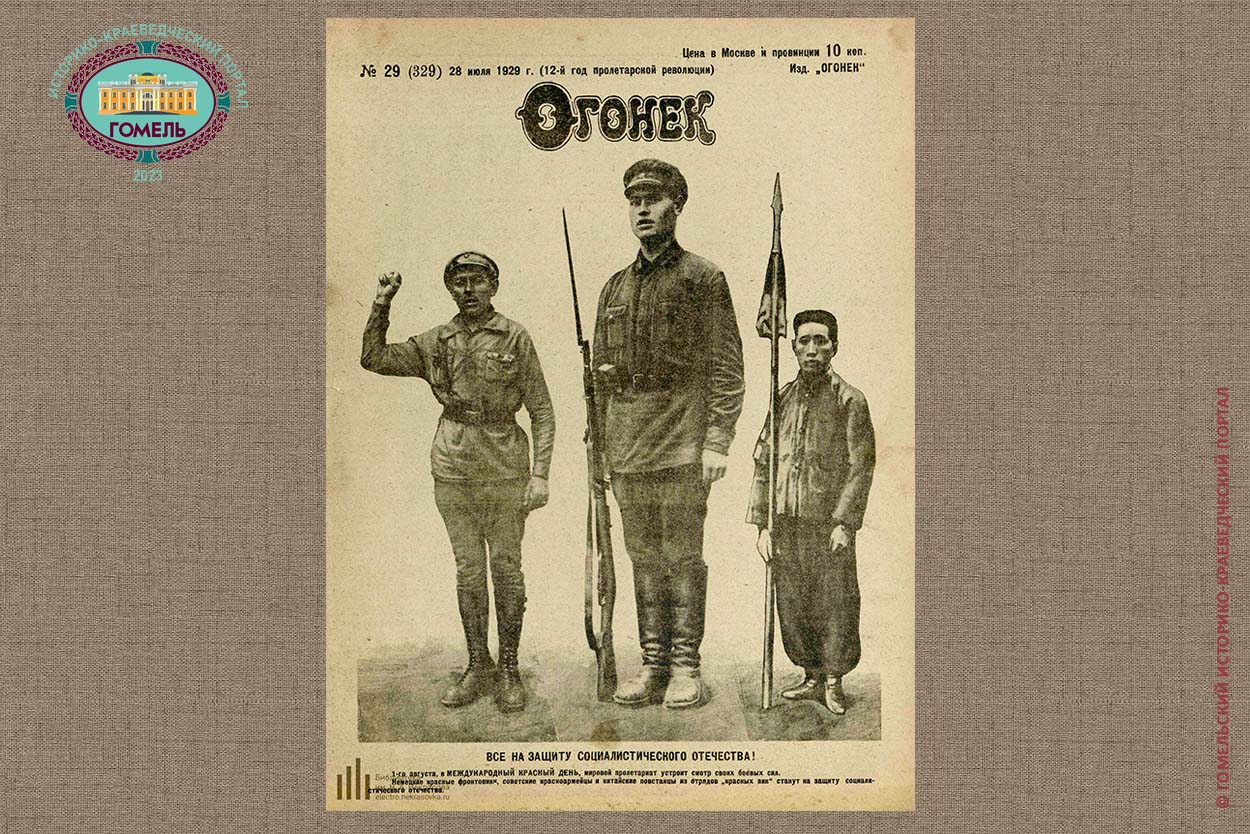

Огонёк

Цена в Москве и провинции 10 коп.

№ 29 (329) 28 июля 1929 г. (12-й год, пролетарской революции) — Изд. «Огонёк»

Редактор Мих. Кольцов.

Издатель — Акционерное издательское общество «Огонёк.

Не принятые редакцией рукописи не возвращаются. Перепечатка без указания источника воспрещается.

Редакция — Москва 6, Страстной бульвар, 11. Тел. 2-96-12.

Главная контора — Москва 6, Страстной бульвар, 11. Тел. 3-12-56.

Отд. Распростр. — 5-51-69 и 1-35-28; Почт. подъотдел — 4-28-45. Московская Контора — 1-28-19 и 1-28-20, Рекламный отд. — 1-42-96. Адрес для телеграмм: Москва «Огонек».

Ленинградское отделение — Проспект 25 Октября, д. 1., тел. 5-26-09.

Подписная цена на 2-ое полугодие «Огонёк» с приложен. Библиотеки «Огонёк» (2 кн. в неделю): на 6 мес. — 7 р. на 3 мес. — 3 р. 75 к., на 1 мес. — 1 р. 40 к. «Огонёк без приложений: на 6 мес. — 2 р. 40 к., 8 мес. — 1 р. 20к.; 1 мес. — 40 к. За границу — «Огонёк» с приложением Библиотеки «Огонёк»: на 6 мес. — 3 д. 50 ц., на 1 мес. — 70 ц. «Огонёк» без приложений: на 6 мес. — 1 д. 20 ц.. на 1 мес. — 20 ц

Главлит № А 43.052. Офеет-печать: типо-литогр. Акц. Изд. О-ва «Огонёк», Москва, Сретенка, Последний пер., д. 26. Тираж 430000.

Стр. 16-17

Навстречу бурям

Культурная работа среди контрреволюционного крестьянства

Осенью 1918 года и в первую половину 1919 года пишущему эти строки с группой товарищей пришлось производить опыты культурной работы в деревне. Для этого опыта нами было избрано глухое село с допотопными хатенками, разбросанными крестообразно по четырём странам света. Поблизости протекает река Сож (приток Днепра), и по ней, тихой и спокойной, время от времени пошумливает представитель «цивилизации» — колёсный пароходишко, то и дело всползающий на песчаные мели, пугливо вздрагивающий при этом всем своим старческим, кряхтящим телом и отпрянывающий назад по окрику капитана в рупор: «Стоп! Ход назад!»

Это моё родное село, свидетель моих детских игр в далёкие-далёкие времена, со знакомыми мне фигурами русокудрых мужичков-белоруссов, с ветхой церковкой, окружённой яблонями и конопляником, с бытовыми навыками, перешедшими, казалось, нынешним аборигенам от их предков кривичей с неискоренимым пристрастием к дедовской старине и к современному самогону, с более чем снисходительным отношением к нередким фактам нарушения милыми «суседями» принципа частной собственности и с очень неуважительным отношением к «святому» слову «мать». Но что за беда! В чистенькой, аккуратненькой и достаточно грамотной деревне всякий дурак сумеет культуртрегерствовать, а вот в этих самых Литвиновичах сделать попытку насаждения новой, и притом не более, не менее как социалистической культуры, — на такую почтенную задачу не у всякого культуртрегера хватит пороху и охоты. Тем более чести нам, пионерам строительства новых форм жизни среди дикарей отсталой, архаической деревушки!

Так, по крайней мере, нам думалось, когда мы тащились с последней станции железной дороги (за 120 километров от Литвиновичей) на будущую арену наших подвигов со своими возами, транспортирующими наш инвентарь: библиотеку для будущей школы, физические приборы, оказавшиеся излишними в занятом под Наркомпрос по Остоженке бывшем лицее, и даже пианино, которое тоже должно было сыграть не последнюю роль в нашей культурной работе.

В нашей пионерской группе были педагоги разных специальностей: член коллегии московского Наркомпроса, создавший с компетентными сотрудниками своего отдела тип трудовой школы — коммуны; старый опытный учитель хорового пения и хороший хозяйственник, чистокровный «потомственный» пролетарский слесарь одного из столичных заводов; наконец, две учительницы (в том числе одна женщина-врач), облюбовавшие и жаждущие на живой практике разрешить проблему социалистического трудового воспитания. И все это коммунисты, по большей части старые партийцы, хорошо знавшие, какого напряжения ума и воли потребует от них взятая ими на себя задача.

Но время было до такой степени не мирное и не тихое, что даже это затерянное в белорусских дебрях сельцо оказалось выведенным из состояния векового равновесия. Скоро вся наша группа «цивилизаторов» почувствовала, что у неё почва под ногами начинает сильно нагреваться. Нам предстояло производить свой опыт культурного насаждения на просыпающемся вулкане. Волны контрреволюционного действия прокатывались по всей стране — и на востоке, и на юге, и на западе. Целый ряд кулацких восстаний, вовлекавших в сферу гражданской войны и широкие слои середняцкого крестьянства — (а нередко даже и бедняцкого), питали и внешнюю, и внутреннюю контрреволюцию, такие, например, фронты, как уральско-волжский, красновский и деникинский. На западной границе шумели и бесчинствовали польские легионы и петлюровские банды. Само собою разумеется, что подлинными зачинщиками и вдохновителями всех контрреволюционных атак на советскую власть были не отчаявшиеся ещё получить реванш после октябрьского поражения помещичьи и буржуазные элементы. Но они должны были опираться на массы (иначе вся их контрреволюционная авантюра имела бы характер довольно-таки безвредного «путча», т. е. глупенького вспышкопускательства). Поэтому самые даже махровые белогвардейские «сих дел мастера» со сладенькой улыбкой расшаркивались перед идеей учредительного собрания и флиртовали на этой почве с эсерами и с меньшевиками. Но эти сдобренные мелкобуржуазным демократизмом речи приходились часто по вкусу и некоторой части крестьянства, да не только кулацких его слоев, но и середняцких, а иногда даже и бедняцких. Неизбежные тяготы при ведении внутренней и внешней войны, требовавшие от деревни огромных жертв, вызывали среди крестьян недовольство. «Мы стояли, стоим и будем стоять в прямой гражданской войне с кулаками, — говорил Владимир Ильич на VIII съезде партии. — Но сплошь и рядом, по неопытности советских работников, по трудности вопроса, удары, которые предназначались для кулаков, падали на среднее крестьянство. Здесь мы погрешили чрезвычайно». Вот почему в период «военного коммунизма» наша задача нейтрализации крестьянства (середняцкого) очень часто срывалась и приводила к противоположным результатам. Всё это, однако, было исторически неизбежно.

И Могилёвская губерния вместе с тем районом, который раскинулся по бассейну Сожа, не осталась исключением из общего правила. Например, в начале марта 1919 года расположенный в Богачёве пограничный полк взбунтовался и убил своего комиссара Циммермана, жизнерадостного, многообещавшего юношу, преданнейшего коммуниста и подлинного героя. В том же Рогачёве и далее в Гомеле Могилёвским командным курсам не раз приходилось разоружать и расформировывать разложившиеся полки. Но особого внимания заслуживает восстание Тульской бригады, самовольно ушедшей с западного фронта и захватившей Гомель. Это восстание подпавшей под влияние белогвардейских агентов серой, жаждавшей разойтись по домам солдатской массы, — восстание, известное под кличкой «стрекопытовщины» (по имени своего главного руководителя — Стрекопытова), сопровождалось трагическими эпизодами — зверской расправы мятежников с защитниками советской власти и привлекло к себе симпатии всех кулацких элементов в соседних селах, жаждавших завершить подвиги контрреволюционной банды еврейским погромом в Гомеле. Этот погром сулил для негодяев не только приятное зрелище или физкультурное упражнение мускулов в процессе избиения еврейского населения, но и хорошую поживу. К счастью, довольно быстрая ликвидация «стрекопытовщины» не позволила погромщикам осуществить свои преступные замыслы.

Стрекопытовский мятеж был, пожалуй, самым крупным успехом белогвардейских банд, таинственной сетью охвативших широкий район вокруг Рогачёва и Гомеля, но далеко не единственным эпизодом гражданской войны в этом районе. Правильнее будет сказать, что не было такого уголка в данной местности, где бы семя контрреволюционной пропаганды не было посеяно и где бы на крестьянских сходках (не очень даже конспиративно обставленных) не шумели деревенские витии с выкриками стереотипных лозунгов: «Долой Совдепию! Бей коммуну!»

Пора, однако, вернуться к моим личным воспоминаниям о той жуткой обстановке, в которой протекал наш злосчастный опыт социалистического культстроительства на вулкане. Задуманная нами школа-коммуна сразу же встретила такое к ней враждебное, и лишь в лучшем случае недоуменно-опасливое отношение, что на этой почве никак уж нельзя было рассчитывать на нашу «смычку» с местным, крестьянством. Нашлось, однако, около 30—40 детей, которых поманила перспектива отведать того нового, невиданного и неслыханного, что сулила им эта школа, устроители которой прежде всего позаботились о постройке (из старого материала, взятого с полуразорённого «фольварка») очень приличного школьного помещения с огромной классной комнатой, где по стенам красовались географические карты и портреты вождей революции, а в углу приютился чистенький, блестящий, звучный музыкальный инструмент, с рядом библиотечных полок, на которых аппетитно красовались тысячи полторы интересных книжек, с маленьким физическим кабинетом, интриговавшим воображение деревенского посетителя своими электрическими приборами, с рабочей комнатой для столярных, лудильных и слесарных работ и с рядом других признаков школы нового типа. Почти все ребятишки были выходцами из беднейших семейств и инстинктивно потянулись к новой школе, героически преодолевая не только сопротивление своих родителей, которые далеко не всегда решались покупать сытое и привилегированное состояние своих детищ в новом училище ценою их «порчи» в безбожной и какой-то чудной «школе-коммуне», но и стихию враждебности к школе со стороны всей окружающей среды. Питомцы новой школы должны были выдерживать град насмешек и издевательств над их пионерством со стороны своих сверстников, оставшихся «по ту сторону баррикады» и отражавших на своей психологию умонастроения взрослой части деревенского населения. Маленькие «коммунисты» должны были тайком, по задворкам и огородам, прокрадываться в свой школьный рай, чтобы не быть по дороге закинутыми комками грязи и камнями. Зато их преданность и любовь к своей школе росли пропорционально той враждебности, которая царила вокруг этого крошечного оазиса новой культуры. Удивительно и бесконечно умилительно было то нравственное почти мгновенное «преображение», которое случалось с каждым маленьким дикарем, приобщившимся к этому мирку. Едва он переступал через порог новой школы, как его уже охватывала атмосфера нравственной чистоты, товарищеского духа и жизнерадостного творчества. Ещё вчера он отвратительно хулиганил, крал у соседей картошку кур, затягивался из козьей ножки махоркой, тайно позаимствованной из кисета отца, посасывал самогон, раздобытый тем же путём, и походя ругался самыми нехорошими словами. Но вот он сегодня сделал революционный шаг в своей жизни и оказался в среде маленьких человечков, которые, являясь подлинными хозяевами школы, в ней законодательствуют и творят новые формы жизни. Это ведь они сами придумали и зафиксировали для своего училища название «школы-коммуны», после того как однажды крошечный лилипут Сенька Ходонович во время обеда в радостном возбуждении воскликнул: «Братцы вы мои! А ведь ото уже у нас настоящая коммуна!..» И горе новичку, если он по старой привычке отрыгнётся вдруг матерным словом. Тот же самый Сенька Ходонович, да и вся школьная братия тотчас же пригрозят ему выкинуть его из своей среды, если он будет таким грязным пятном на общем фоне школьной благопристойности юных «коммунистов». Но проходила неделька мучительнейшей борьбы новообращенного со своими старыми психическими навыками, и он наконец сам превращался в заклятого врага хулиганства, любовно копался в своем школьном ноле, предвкушая будущее хозяйственное благополучие школы, лудил, паял, строгал, слесарничал, подметал класс, занимался шитьем на машинке и незаметно для себя, с помощью бесед со взрослыми или с другом-книгой, умственно рос не по дням, а по часам.

Хуже обстояло дело по части нашего воспитательного влияния на окружающее взрослое население. Правда, наших земляков неудержимо тянуло на культурно-просветительный огонёк: в большом школьном зале могло собраться человек сто. Лекция о происхождении мира или животного царства на земле возбуждала несомненный интерес, хотя много в ней было непереносного для христианского уха в смысле неуважительного отношения к неподлежащим дерзкой критике сказаниям из священного писания. Но дело даже не в этом. Литвиновцы шли во «вражеский стан», чтобы паки и паки поднять болезненножгучий для них вопрос о сущности угрожающего им нового общественного строя. В разгар лекции об эволюции в мире животных, растений, вдруг раздается тревожный голос Гармонщика или какого-нибудь иного «умственного» литвиновца:

— А «дозвольте вас спросить, Пантей Николаевич, как это может быть так, что народ станут принуждать щи хлебать из общего котла и хозяйство вести на общей земле? Вот я, скажем для примера, ничего не стоящий лодырь, а Ульян настоящий хозяин — золотые руки… Какой же ему будет расчёт кормить меня?..

И вот беседа при всеобщем гуле одобрения скатывается на другие рельсы. Температура в зале повышается. «Движение» среди аудитории становится непрерывным. «Щи из общего котла» подвергаются самой, резкой критике. Коммунистическому идеалу противопоставляется пропагандируемая умным идеологом кулачества Ульяном Коловцевым, пользующимся большой популярностью среди всех литвиновцев, не исключая и бедноты, теория «поселковых хозяйств». Сущность этой поселковой утопии сводилась к разделению всех хозяйств деревни на группы по принципу содружества, — богатые хозяйства вперемежку с бедными. Этот „суседский» симбиоз обеспечивал бедняку использование для своей) поля, в случае надобности, лошади богатого соседа, а этому последнему сулил перспективы отработок со стороны бедняка за оказанные ему «благодетелем» — соседом услуги. Споры на эти темы разгорались, и недовольные друг другом стороны расходились по домам, положительно неудовлетворенные результатами беседы.

Но дело не ограничивалось такого рода словесными стычками. По мере роста требуемых от деревни материальных жертв в интересах доведения гражданской и внешней войны до благополучного конца, в геометрической прогрессии росло недовольство крестьян, заражавшее и средняцкую часть крестьянства. Белогвардейщина не дремала. Контрреволюционная пропаганда неудержимо ползла по всем деревенским захолустьям. Кулацкие элементы и всякого рода бездельники, воры, нераскаянные дезертиры, любители легкой поживы кучками устремлялись в леса, в так называемые «зеленя», и питали живой силой повсюду расплодившиеся банды. И около Литвиновичей спустились тучи. То и дело слышалось: бандиты на большой дороге донага раздели такого-то, перерезали горло такому-то, изувечили таких-то. В двух-трёх километрах от села происходили жуткие ночные эпизоды с нападением на шлепающий по Сожу пароходишко. На гладкой поверхности реки всё чаще и чаще стали маячить плывущие трупы зверски убитых людей со вздутыми животами и изъеденными прожорливой птицей или рыбой глазами. Автору настоящего очерка не один раз приходилось добровольно выполнять тяжкую роль «судебного следователя», стараясь найти виновников того или иного гнусного преступления, жертва которого с простреленным лбом сиротливо валялась в луже крови под задумчивой елью. Помню, как однажды нас посетили трое товарищей: один — работник из Рогачёвской ЧК, интеллигентный, жизнерадостный, готовый на какой угодно подвиг коммунист, и два товарища, члены нашей партийной ячейки из соседнего местечка Кормы. Они собрались произвести разведку по отысканию корней бандитизма в нашем округе. Веселые, бодро настроенные, они не чаяли грядущей беды и провели с нами несколько часов в живой товарищеской беседе. На другой день к нашему дому подъехала телега и привезла три бледных трупа о беспомощно болтающимися головами. Впрочем, одну из трёх жертв нового бандитского преступления удалось ещё вырвать из когтей смерти: несмотря на простреленную голову товарища из Кормы, моя жена (женщина-врач) успела его с большим трудом поставить на ноги, а два других храбреца уснули вечным сном.

В феврале 1919 года в Корме (в 10 км. от Литвиновичей) разыгралась более крупная драма. Среди неслучайно собравшихся на пустой местечковый базар нескольких сот нервно настроенных крестьян из соседних деревень вдруг прошелестел лозунг: «Бей ко-о-мму-ну!!» В результате, несколько местных коммунистов пали жертвой своего долга.

Крестьянская контрреволюция стала расползаться во все стороны. Наша деревенская ячейка и наша школа оказались одним из видных центров внимания бандитских шаек. Уже несколько раз школа подвергалась опасности сгореть от поджогов. Приходилось сторожить её и днём, и ночью с оружием в руках. Хотя подоспевшая помощь из Рогачёва и избавила нас от «ликвидации» нашей коммуны озверелой толпой, произведшей погром в Корме, тем не менее жуткие призраки лютой смерти продолжали бродить вокруг нашего мирка. Трогательно было видеть, как наши ребятишки вместе со взрослыми делили тяготы по охране школы в ночную пору. Вокруг непроглядная темень. Настороженное ухо ловит каждый подозрительный звук, и рука судорожно сжимает готовую к действию винтовку. Наши маленькие лазутчики шныряют под купами густолиственных лип, и юркий непоседа Ходонович суёт свой нос во все подозрительные места. Благодетельный рассвет гонит прочь ночные страхи и даёт право на четырёхчасовой крепкий сон.

Изнервничались мы вместе с ребятишками за несколько месяцев такой жизни до такой степени, что мысль об «отступлении в полном порядке» с бранного поля всё чаще и чаще стала приходить нам в голову. В июле 1919 года наша группа пионеров культурной работы в деревне села на пароход и направилась в Москву. Пришедших в отчаяние и заливавшихся горькими слезами маленьких строителей нашей школьной коммуны удалось до некоторой степени успокоить и утешить только тем, что Ольга Борисовна (наиболее энергичный и любимый детьми член нашей педагогической семьи) торжественно пообещала им приехать позже за ними и свезти их в Москву. Это обещание она свято исполнила, и литвиновические крестьянские ребятишки в числе 22 человек осенью этого же года стали первоначальным основным ядром организовавшейся в Москве опытной показательной школы при Наркомпросе (т. наз. МОПШа).

Л. Лепешинский