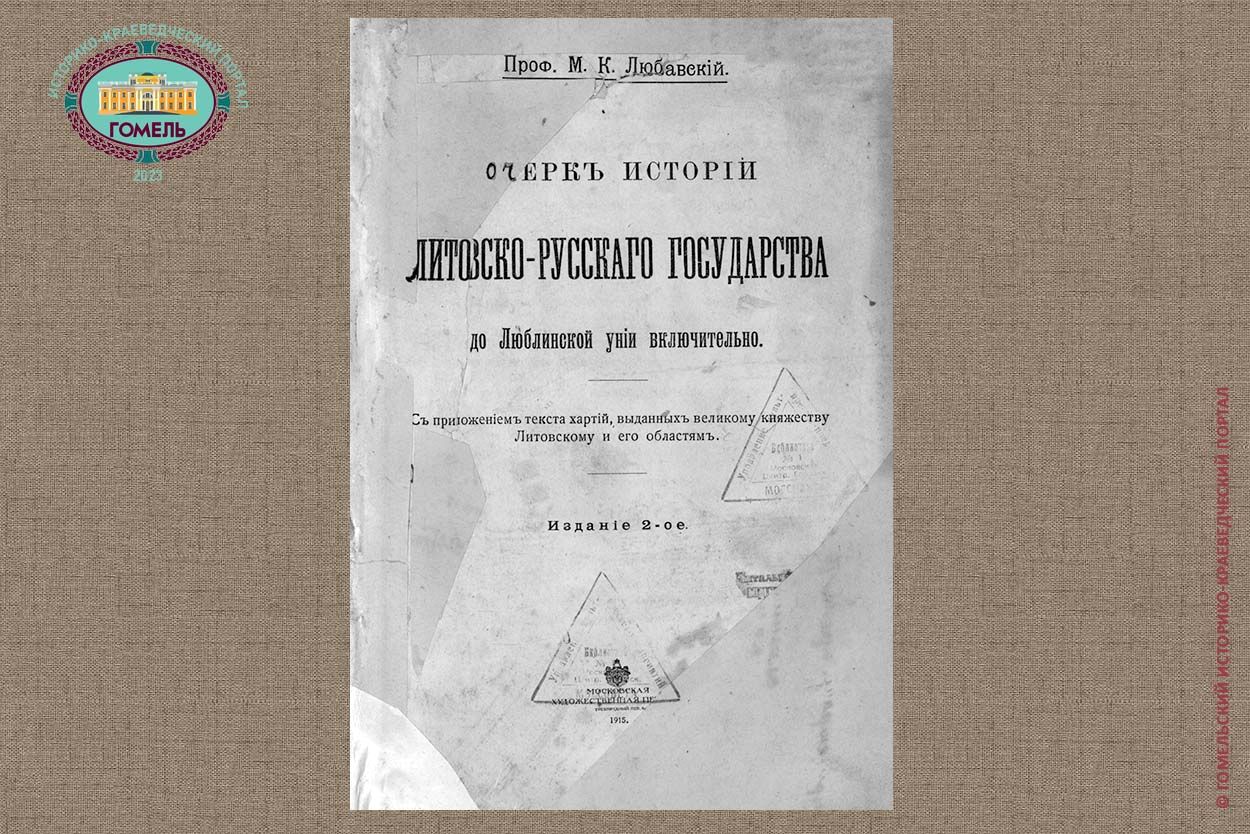

Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии

Проф. М.К. Любавский

С приложением текста хартий, выданных великому княжеству Литовскому и его областям.

Издание 2-ое.

1915

Москва

Московская художественная печатня

Предисловие

Настоящий «Очерк истории Литовско-Русского государства» составился из лекций, читанных автором в Московском университете за последние годы. По содержанию своему он является переработкой прежних специальных исследований автора по внутренней истории Литовско-Русского государства с привлечением изысканий и других исследователей в той же области. Своим появлением в печати этот очерк обязан желанию автора пойти навстречу ощущаемой потребности в общем доступном руководстве по внутренней истории Литвы и Западной Руси. Несмотря на то, что в настоящее время имеется уже не мало специальных трудов, проливающих достаточный свет на эту историю, Литва и Западная Русь все еще продолжают оставаться terra incognita и не только для широкой публики, но и для ученого мира, исключая немногих сравнительно специалистов. До сих пор история Литовско-Русского государства не заняла надлежащего места в преподавании как средней, так и высшей школы, в чем можно убедиться хотя бы по учебникам и разным руководствам по русской истории. Главы, отводимые в них Литовско-Русскому государству, отличаются обычно бессвязностью и фрагментарностью изложения, не говоря уже о всегдашних ошибках и искажениях. Причина этому, очевидно, та, что в научной литературе не имеется легко обозримого труда, который бы так или иначе сводил воедино результаты специальных исследований и давал бы известную общую концепцию литовско-русской истории. Без сомнения, такое положение дела может быть тормозом и для дальнейшей научной разработки предмета. Предлагаемый очерк и является попыткою восполнить этот пробел и дать достаточное первое ознакомление с общим ходом истории Литовско-Русского, государства, с его общественными классами и их взаимными отношениями, с государственными учреждениями и их эволюцией. Автор старался в своем труд быть на уровне существующих научных изысканий, не отставая от них, но и не опережая. Поэтому, как ни важно было бы освещение экономической эволюции Литовско-Русского государства и истории его духовной культуры, автор вынужден был отказаться от всяких значительных попыток в этом направлении в виду отсутствия серьезных, достаточно широких и глубоких, специальных исследований по этой части.

В виду того, что очерк вышел в значительной мере историческим комментарием к основным государственным законам великого княжества Литовского, содержащимся в его общеземских и областных хартиях, или «привилеях», автор счел нужным приложить и текст этих привилеев как для ученого, так и учебного удобства, для ведения в связи с ними практических занятий в высшей школе. Текст привилеев, выданных великому княжеству и его областям, разбросан по разным малодоступным изданиям, ставшим при том же и библиографической редкостью. В настоящем издании текст общеземских привилеев перепечатан в том полном составе, в каком они по требованию «станов», т. е. чинов вального сейма, были вписаны во второй Статут, и в каком виде изданы Юридической Комиссией Краковской Академии наук (Archiwum Komisyi prawniczej, tom siоdmy. Krakow 1900). При этом текст Городельского привилея 1413 года, согласно указаниям редакции означенной Комиссии, воспроизведен по изданию Пржездзецкого Ioanni Dlu gosz Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia, tomus XIII, а текст привилея 1434 года no изданию Исторической Комиссии Краковской Академии Наук (Monumenta medii аеѵi res gеstas Poloniae illustrantia, tomus XIV). Что касается областных привилеев, то, за исключением привилея Дорогицкой земли 1516 года, они напечатаны прямо с копий Литовской метрики, хранящейся в Московском Архиве Министерства Юстиции. Из них привилеи землям Полоцкой, Волынской, Витебской и Жмудской напечатаны по спискам, еще не бывшим в ученом обороте. В соответствии с общеземскими привилеями и областные напечатаны в позднейших их подтверждениях, из которых явствует, что установившийся к XVI веку в наибольшей полноте текст их затем уже не менялся, и они переписывались слово в слово. Таким образом, и содержащаяся в них старина и пошлина оставалась неизменной до самого конца самостоятельного существования Литовско-Русского государства.

Так как по мысли автора предлагаемый очерк должен быть как бы связующим введением в изучение специальной литературы по истории Литовско-Русского государства, то каждая глава его снабжена указанием на те труды, которые ближайшим образом могут служить для изучения того или другого вопроса, а после вступления указаны и общие библиографические пособия для более детальных справок. Что касается источников, то указания на них даются в самых специальных исследованиях по литовско-русской истории, вследствие чего автор и не счел нужным вводить их в свой очерк.

М. Любавский.

Пушкино. 25 июля 1910 г.

Примечание. Настоящее, второе издание «Очерка истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно» воспроизводит без существенных изменений первое издание и вызвано тем, что первое издание уже разошлось в продаж.

М. Любавский.

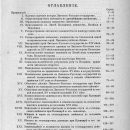

Оглавлениe

Предисловие — I—II

I. Научное значение истории Литовско-Русского государства — 1—4

II. Общественный быть литовцев по древнейшим известиям — 5—11

III. Образование великого княжества Литовского — 11—17

IV. Присоединение к Литве Полоцких княжеств, Полесья и Подляшья — 18—23

V. Распространение литовского владычества в южнорусских землях — 24—31

VI. Распространение литовского владычества в Смоленской земле и верхнеокском крае. Причины успехов Литвы — 31—36

VII. Внутренний строй Литовско-Русского государства в XIV веке — 36—41

VIII. Внутренние политические кризисы в Литовско-Русском государстве в XIѴ веке и инкорпорация его в корону Польскую — 42—46

IX. Восстановление великого княжения в Литве под суверенитетом Польской короны — 47—53

X. Возвышение великокняжеской власти при Витовте — 54—59

XI. Социально-политические результаты унии с Польшей; привилегии литовского боярства — 60—64

XII. Национально-политическая борьба внутри Литовско-Русского государства в тридцатых годах XV века и ее результаты — 64—71

XIII. Политические движения в Литовско-Русском государстве в начале великокняжения Казимира и издание общеземского привилея 1447 года и областных — 72—81

XIV. Областное деление Литовско-Русского государства при Казимир и его сыновьях и политическое значение этого деления — 81—88

XV. Областная автономия в Литовско-Русском государстве во второй половине XV и первой половине XVI века — 88—94

XVI. Великокняжеские домены и их тяглое население при Казимир и его сыновьях — 95-102

XVII. Крестьянское землевладение и землепользование в великокняжеских доменах до половины XVI века — 102—107

XVIII. Непохожие и похожие крестьяне и вольные слуги в господарских имениях при Казимир и его сыновьях — 108—115

XIX. Мещане и евреи в господарских имениях до половины XVI века — 115—121

XX. Шляхта в господарских доменах при Казимир и его сыновьях — 122—127

XXI. Землевладение и повинности шляхты в господарских доменах при Казимир и его сыновьях — 128—132

XXII. Княжеское и панское землевладение и его значение в социально-политической организации Литовско-Русского государства; церковные имения — 133—137

XXIII. Население княжеских и панских имений и права над ним владельцев; элементы феодализма на Литве и Западной Руси — 137—143

XXIV. Организация местного управления при Казимир и его сыновьях: сословные власти в господарских доменах — 143—148

XXV. Управление мест с магдебурским правом — 148—153

XXVI. Наместники-державцы, как органы хозяйственного и финансового управления в господарских доменах — 153—158

XXVII. Наместники-державцы, как военно-административные и судебные органы в господарских доменах — 159—164

XXVIII. Старосты и воеводы, как органы общегосударственного управления в областях — 165-172

XXIX. Высшие урядники земские и дворные при литовско-русском господар и их функции — 172—180

XXX. Господарская рада, ее состав и правительственное значение в XV и первой половине XVI века — 181—189

XXXI. Литовско-польские отношения при Казимир и его сыновьях; утверждение великого вального сейма — 189—199

XXXII. Борьба Литовско-Русского государства с Крымскими татарами и Москвой при Казимире и его сыновьях — 199—206

XXXIII. Организация «обороны земекой» при Александр и Сигизмунде I — 207—211

XXXIV. Финансовые мероприятия в эпоху борьбы с Москвой и татарами при Александре и Сигизмунде I — 211—216

XXXV. Великий вальный сейм при Сигизмунде I; начало политического возвышения шляхты — 217-224

XXXVI. Меры по организации государственной обороны в великокняжение Сигизмунда-Августа до Ливонской войны — 224—230

XXXVII. Сословно-политические домогательства шляхты на сеймах 1547, 1551 и 1554 годов и результаты этих домогательств — 231—238

XXXVIII. Введение волочной померы и уставы в господарских имениях при Сигизмунде-Августе — 239—247

XXXIX. Перемены в положении населения господарских имений в связи с волочною реформою — 247—251

XL. Перемены в управлении в связи со введением волочной померы и уставы — 252—258

XLI. Присоединение Ливонии к великому княжеству Литовскому — 259—264

XLII. Финансовое и военное напряжение Литовско-Русского государства во время Ливонской войны — 264—275

XLIII. Расширение сословных привилегий литовско-русской шляхты , и учреждение земских, городских и подкоморских судов по польскому образцу — 276—284

XLIV. Учреждение поветовых сеймиков, новых воеводств и каштеляний по польскому образцу и расширение прав великого вального сейма — 284—290

XLV. Польско-литовские отношения при Сигизмунде-Августе до Люблинского сейма — 291—301

XLVI. Люблинский сейм 1569 года и соединение великого княжества Литовского с короной Польской в одну Речь Посполитую — 301—313

XLVII. Общие наблюдения над ходом внутренней истории Литовско-Русского государства — 313—317

Приложения

Правилеи, выданные великому княжеству Литовскому

I. Городельский привилей 1413 года — 318—323

II. Привилей великого князя Сигизмунда Кейстутьевича 1434 года — 323—325

III. Привилей короля и великого князя Казимира 1457 (1447) года — 325—328

IV. Привилей великого князя Александра 1492 года — 328-334

V. Привилей великого князя Сигизмунда 1506 года — 334—336

VI. Привилей 1522 года по поводу назначения кн. К. Острожского воеводою Троцким вопреки Городельскому привилею — 336—338

VII. Привилей того же года по поводу предоставления кн. Острожскому первого места в раде господарской после епископов — 338—339

VIII. Подтвердительный привилей 1529 года по случаю возведения на великое княжение Сигизмунда-Августа — 339—340

IX. Привилей 1522 года, предоставляющий всем обывателям великого княжества впредь судиться одним писанным правом — 340—342

X. Подробный привилей короля и великого князя Сигизмунда 1529 года. 342—350

XI. Привилей 1529 года, возобновляющий и подтверждающий Городельский привилей — 350—352

XII. Привилей Сигизмунда-Августа 1547 года с подтверждением 1551 г. — 352—361

XIII. Привилей 1563 года, уравнивающий в правах всех христиан — 361—364

XIV. Привилей 1565 года о введении земских судов и поветовых сеймиков по польскому образцу — 364—365

Привилеи, выданные областям:

I. Привилей Бельскому повету 1501 года — 365—369

II. Привилей Смоленской земле 1505 года — 369—373

III. Привилей Дорогицкой земле 1516 года — 373—376

IV. Привилей Киевской земле 1529 года — 376-381

V. Привилей Полоцкой земле 1547 года — 381—385

VI. Подтвердительный привилей Дорогицкой земле 1547 года — 385—386

VII. Подтвердительный привилей Бельскому повету 1547 года — 386—388

VIII. Привилей Волынской земле 1547 года — 388—391

IX. Привилей Витебской земле 1561 года — 391—396

X. Привилей Жмудской земле 1569 года — 396—401

VII.

Внутренней строй Литовско-Русского государства в ХШ веке.

Общий характер политического объединения Литвы и западной Руси; симбиоз политических организаций. — Князья Рюриковичи на своих уделах; их отношения к великому князю. — Областные князья Гедиминовичи. — Отсутствие удельных отношений в их среде. — Обязанности их по отношению к великому князю. — Влияние Руси на политический и общественный быт.

Стр. 39

[…]Таким образом, напр., король Казимир отобрал у князя Ивана Андреевича Можайского Брянск, пожалованный ему в 1450 г., и дал ему в замен Стародуб и Гомель.[…]

ХІV

Областное деление Литовско-Русского государства при Казимире и его сыновьях и политическое значение этого деления.

Территориальный состав Литовско-Русского государства во второй половине XV и первой половине XVI века. — Область великого княжества Литовского в тесном смысле и ее обособленное положение; политическая гегемония Литвы. — Удельные княжества в качестве самостоятельных частей литовско-русской территории; их происхождение и судьба. — Остатки прошлой политической самостоятельности областей-аннексов в их привилеях — Федералистический характер Литовско-Русского государства.

Стр. 85

[…]Княжество Стародубское в Черниговской земле было образовано Казимиром для московского выходца кн. Ивана Андреевича Можайского, сторонника Шемяки. Около 1465 года Казимир пожаловал ему Стародуб, Гомель и Брянск. По смерти Ивана Андреевича Стародуб и Гомель унаследовал сын его Семен, которому в. кн. Александр пожаловал еще Чернигов, Корачев и Хотимль; Брянск унаследовал второй сын Ивана Андрей; так как Андрей умер бездетным, Брянск взят был в непосредственное владение короля. В 1500 кн. Семен Иванович Можайский передался Москве со своими владениями — Стародубом, Черниговом и Гомелем.[…]

XXXII

Борьба Литовско-Русского государства с Крымскими татарами и Москвой при Казимире и его сыновьях.

Нападение Крымских татар на литовско-русские земли; борьба с ними. — Пропаганда церковной унии в Литовско-Русском государстве и обострение вражды между Литвой и Русью. Отпадение русских князей от Литвы и переход их на сторону Москвы. Военные действия Москвы в начале девяностых годов. — Договор 1494 года и брак князя Александра с Еленой Ивановной. — Новые попытки унии в конце девяностых годов и новые отпадения русских князей. — Возобновление войны с Москвой; договор 1503 года и потеря Чернигово-Северской земли и верхнеокских княжеств. — Мятеж Глинского и новая борьба с Москвой при Сигизмунде; потеря Смоленска.

Стр. 204-205

[…]В 1500 г. в Москву явился посол от князя Семена Ивановича Бельского бить челом, чтобы государь пожаловал князя Бельского, принял его на службу с отчиной. Посланный говорил от имени князя: «терпят они в Литве большую нужду за греческий закон; великий князь Александр посылал к своей великой княгине Елене отметника православной веры — Иосифа, владыку Смоленского, да бискупа своего Виленского и чернцов бернардинов, чтобы приступили к римскому; посылал и к князьям русским и к виленским мещанам, и ко всей Руси, которая держит греческий закон, принуждает ее приступить к римскому закону». Вслед затем перешли к Москве с богатыми волостями князья, бывшие до сих пор заклятыми врагами Москвы: кн. Василий Иванович Шемячич с Рыльском и Новгородком Северским, кн. Семен Иванович Можайскій, сын приятеля Шемякина Ивана Андреевича Можайского, — с Черниговом, Стародубом, Гомелем и Любечем. Разумеется, в виду всего этого Московский государь не мог остаться безучастным. Московские войска вступили во владения Литвы, и 14 июля 1500 года нанесли литовским войскам полное поражение на речке Ведрош, близ Дорогобужа (в Смоленской земле). Продолжавшаяся два года война кончилась шестилетним перемирием, заключенным 25 марта 1503 года, при чем сверх городов и волостей, уступленных Москве по договору 1494 года, Александр отступился в пользу Москвы от всей верхнеокской украйны и от Чернигово-Северской земли (городов Чернигова, Стародуба, Путивля, Рыльска, Новгородка-Северского, Гомеля, Любеча, Почепа, Трубчевска, Радогоща, Брянска, Мценска, Любутска, Серпейска, Мосальска) от значительной части Смоленской и части Витебской земель(городов Дорогобужа, Белой Торопца). Всего уступлено было Москве 19 городов, 70 волостей, 22 городища и 13 сел.[…]

Адаптация текста: Александр Флегентов