Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Наш край

Ежемесячник центрального бюро краеведения при Институте белорусской культуры

№12 (39) декабрь 1928

Год издания четвёртый

Издание Белорусской Академии Наук

Минск

1928

(Перевод и адаптация текста А. Флегентов)

Гомельский государственный культурно-исторический музей

Гомельский музей один из тех своеобразных музеев СССР, которые тесно связаны и с историческим прошлым дореволюционной Беларуси, когда присоединение её к Российской империи требовало создания в оккупированном крае крупных вассалитетов, верных слуг империи в противовес польско-литовско-белорусскому магнатству.

Музей является очень ценным не только самыми коллекциями , но своим «комплексным» характером, который рисует определённую эпоху конца XVIII и первой половины XIX в.; в частности музей весьма характерно отражает эпоху Николая I.

Каждая вещь в этом музее даёт представление о роскоши, как результате экономического благополучия господствующего класса — помещичье-промышленного шляхетства, представителями которого в Гомеле были два рода: Румянцевых и Паскевичей. Эта выдержанность стиля сказывается во всём, начиная с архитектуры и кончая книгой, взятой на удачу из книгохранилищ музея.

В период борьбы с белополяками Гомель находился в ближайшей прифронтовой полосе и это отразилось на целостности и полной иллюстрации быта, а очень малая экспонационная площадь заставляет музей значительную часть экспонатов держать в консервации.

Основным фондом музея явилось оборудование бывшего дворца Паскевича и коллекции его.

Музей, как единое целое, можно рассматривать с таких сторон.

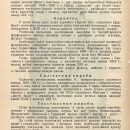

Архитектура

Архитектура бывшего дворца и внутреннее оборудование части его, занимаемой музеем, дают образец архитектуры периода восхищения классицизмом, но не в чистом его виде, а в форме соединения оценок французской и польской архитектур. Это — архитектура конца XVIII и начала XIX в. Характерные особенности её: фронтоны, лежащие на гладких или покрытых каннелюрами колонах Ионического и коринфского ордеров с их характерными капителями, архитравами, фризами и гзымсами; портики и колоннады, ротонды с бельведерами. Внутренняя отделка имеет такой же характер: половинные пилястры и гзымсы есть словно основания для купола подобных сводов ротонд и арок колоны с архитравами подпирают потолок. Все украшения из гипса, стены облицованы гипсом со шлифовкой под розовый, белый или зеленоватый мрамор.

Этот строгий стиль, стиль церквей и костёлов, нарушается лепными украшениями потолка и арок в характере декоративного искусства Франции половины XVIII в.

Этот умерший стиль является надгробным памятником классовой мощи российского дворянства, которое дожило до зенита своей диктатуры, не считалось с политической и экономичной конъюнктурой и погибало под пятой промышленного капитала.

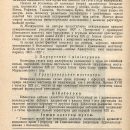

Но в этот умерший классический стиль внесена нервная асимметрия, во внутреннюю отделку — элемент дисгармонии. В этой асимметрии и дисгармонии нашёл свой отпечаток милитаризм начала XIX в., который проявился в постройке башни, напоминающей крепостной Верк, и в армейских арматурах, которые разбросаны по потолку, стенам и на каминах. Это башня, которую спроектировал в 1838 г. архитектор Идзиковский, со своими крепостными зубцами, парапетом и крепостными пушками является весьма характерной постройкой Николаевской эпохи. Такие башни характерны для построек в Беларуси и Украине в XVIII веке. (Дворец Сабанского на Подолии и др.). Намесниик бывшего крулевство польского во времена «Европейского жандарма» Николая I был по крови польским шляхтичем и проявил себя в этой польской архитектуре и сложных, аляповато сделанных гербах, покрывающих крепостную башню.

Это и есть архитектура. Соединение классицизма, крепостного Верка, легкой французской пластика XVIII века и атрибутов римского цезаризма. Эта архитектура характеризует политическую и экономическую эпоху конца XVIII и первой половины XIX в.

Фонды музея

Основные фонды музея состоят из таких отраслей искусства 1) резьба, 2) рисования и графики, 3) силикатного, 4) текстильного и 5) мозаики.

I. Резьба в музее представлена всеми видами: глиптикой, резьбой, литейным производством, лепкой и медальерным искусством.

1. Скульптура

Скульптура представляет аунтентику и копии работ конца XVIII и первой половины XIX в. и отражает период восторга комбинациями Римско-эллинских стилей. Итальянцы Канова, Дель Нор и датчанин Торвальдсен — представители эллинизма, а работы неизвестных скульпторов дают представителей периода распада Римской республики и римского цезаризма. Российский цезаризм начала XIX в. нашёл свой отпечаток в работах, отражающих бывшего императоров Александра I (Трескони) и Николая I (Раух) в римских тогах с венками победителей на головах. Этот триумфальный цезаризм, дополненный работами французского скульптора Кронка (Паскевич) и итальянца Батаглия (Гарибальды), даёт яркую характеристику эпохи первой половины XIX в. — эпохи диктатуры российского цезаризма и буржуазного революционизма Западной Европы.

2. Литьё

Литьё из бронзы и меди представлено 2 крупными работами, характерными для первой половины XIX в.: бронзовая статуя в рост — работы академика Демут-Малиновского (со статуи в мраморе скульптора Кановы). Эта статуя «Мир» являлась надгробным памятником бывшего канцлера Румянцева. Вторая работа — Паскевич в одежде римского стратега. В политической связи с этими работами находятся другие мелкие работы, отражающие политических и военных деятелей конца XVIII и нач. XIX в.: Румянцев-Задунайский (бронза, мастер неизвестен), Суворов (бронза — работа итальянского мастера Аэмуло), миниатюра памятника И. Понятовскому (бронза с работы Торвальдсена), Наполеон-консул (медь — труд канавы), Луи-Филипп (франц. работа) и др. К этому необходимо добавить каминные арматуры различных стилей, характеризующих вкус буржуазии и вымогательства её от прикладного искусства. Среди последнего вида вещей есть ручные работы по бронзе (Рэпуссэ).

3. Лепка

Фигурная лепка представлена работами: из терракоты (Вольтер и Руссо — очень редкая работа неизвестного мастера); из гипса — две фигуры Николая I — работа мастера Королева, из воска — Александр I мальчишкой (работа неизвестного мастера); моделировка из гипса для отливки бюста Паскевича. Перечисленные работы составляют общий политический и экономический комплекс конца XVIII и начала XIX в.

4. Резьба

Этот вид художественного творчества предоставляет работы по кости, дереву и камню.

Резьба по кости даёт образцы: а) фигурных работ на сюжеты греческой мифологии, религии и культа, б) барельефные работы — немецкие работы на упомянутые сюжеты и круглый барельеф персидской работы и в) ажурная работа из мамонтовой кости (работа архангельских кустарей).

Резьба по дереву экспонирована работой кустарей «гуляющие эльфы» (мотив для фонтана) и работами вологодских кустарей «Хронус» (XVIII в.).

Особой ценностью среди образцов этой работы являются три вещи барельефного труда: голова гражданина — работа марки Бэйна (1579 г.) и неустановленных мастеров: «старик, вытягивающий занозу» и «Амур, наказывающий старую кокетку». К этой коллекции можно присоединить работы по дереву религиозного культа; последние являются оторванными от набора перечисленных работ и только резьба, как орнамент мебели, хорошо отражает эпоху.

К этому отделу относится и точка камня — работы уральских заводов (вазы-канделябры (серый мрамор) и малахитовые вазы).

Работа орнаментной резьбы по камню (агату) даёт образец персидско-турецкой работы в Фонтанной облицовке XVI века. Этот вид работы входит в общий комплекс, характеризующий эпоху закавказских войн конца XVIII и начала XIX в.

5. Глиптика и медальерное искусство

Этот вид художественной работы представлен в музее такими видами: 1) резьбой по камню (ониксу, агату, яшме и вулканизированному шлаку) в форме гэмов-камей на 2-х шкатулках; мотивами являются политические темы (смерть Юлия Цезаря и Триумфальная колесница) и темы из эллинской и романской жизни; 2) медалями с выпуклым и глубоким барельефом эпохи войн первой половины XIX в. и 3) монетами разных эпох и государств. Первые два вида гармоничны с эпохой, последние-любительская коллекция, еще не разработанная.

Инкрустация и мозаика

Инкрустационная работа в музее имеет хорошие образцы — русские (инкрустация деревом), французские (деревом и фарфором), немецкие (Костю), польские (бронзой и оловом), итальянские (перламутром), персидские (слоновой костью, медью, серебром) и турецкие (перламутром с золотом). Все эти вещи, за исключением некоторых, относятся к XVIII и первой половине XIX в. Некоторые из этих вещей были экспонатами промышленных выставок первой половины XIX в.

Мозаичные работы представлены мозаикой мраморов разных цветов, яшмой и малахитом, а также пропами «Смальтай» (цветным. стеклом). Мозаика мрамором, яшмой и малахитом представлена столешницами различных форм и величин и дает образцы производства уральских горных заводов 1830-1840 Г. Г. Работа «смальтай» дает образцы итальянского искусства (работа папских мастерских) и российского портретного, относящегося сюда и мозаику предметов религиозного культа (работа конца XIX в.).

Керамика

В музее есть два вида керамика. Первый вид — парцеляна (фарфор) — небольшая коллекция разных стран (преимущественно Саксонский) и марок, начиная с XVIII в. и более ранних китайских и японских образцов.

Российская парцеляна экспонирована изделиями бывшего Императорского фарфорового завода — большими вазами и мелкими вещами (тарелки, фигурки Говарда).

Особое внимание заслуживает серия больших ваз с копиями рисунков фламандцев, голландцев и российских баталистов, раскрашенных художниками Корниловым, Мещеряковым, Столетовым, Фроловым. На этих экспонатах производства упомянутого завода 1830-1840 гг. ярко отражена эпоха солдафонства, представителем которой был Николай I.

Эти одиннадцать залоченных ваз и две такие же из Берлинского королевского завода, с рисунками эпизодов войны 1813 г., Очень хорошо иллюстрируют первую половину XIX в.

Вторая труппа керамики имеет образцы фаянса, майолик и терракот, а также орнаментированную кахлю.

Силикатные изделия

Силикат экспонирован изделиями Б. Императорского стекольного завода 1830-1840 г. г. из белого, цветного, прозрачного и непрозрачного стекла; из числа этих экспонатов нужно отметить 2 пары канделябров, обрамленных залоченной бронзой: гранатового стекла (стиль российского барокко) и прозрачного (стиль Луи XVI) — подарки Николая I своему «другу Ивану» и небольшую коллекцию стекла различных марок заводов конца XVIII и начала XIX в.

Текстильные изделия

Это производство экспонировано в музее двумя видами изделий: ручные и машинные ткани; первый вид имеет образцы фламандской, французской, японской и турецкой работы (шёлк и шерсть), а второй — российские работы (штоф, парча, кашемир) первой половины XIX в.

К этой труппе экспонатов можно отнести ручные вышивки по канве и гладью, причем из последних работ необходимо подчеркнуть вышивку гладью по полотну трёх изображений религиозного культа (работа конца XVII в.).

Красочность

1. на стенах и плафонах

Этот вид живописного искусства совсем отсутствует в музее, если не считать раскраску купола ротондного зала розетками — повторение мотива скульптурных отделок арок этого зала.

Образец стенного и плафонного рисования новейшего времени — конца XIX в. — находится вне стен музея: это роспись внутренних стен часовни над склепом арабесками по Золотому фону.

2. станковая живопись

Этот вид живописи имеет образцы работ: 1) маслом по дереву, холсту, меди, парцеляне и своим содержанием в большинстве случаев батальонного или военно-бытового (охватывает собой эпоху закавказских войн 1828-1829 г. и придушения национально революционного движения 1830 и 1848 г. г.) либо портретного (фамильного и исторического) живописи. Эти рисунки и портреты являются прекрасной иллюстрацией к эпохе конца XVIII и первой половины XIX в. Батальная живопись даёт понятие о так называемом «академическом батальной живописи» до-Верещагинского периода трактован войны, а портретное — демонстрирует историю этого рода живописи более чем за два столетия, т. е. переход от работ чужеземных художников к портретистам Российской академии художеств.

Жанровое живописность экспонирована одним экземпляром, не очень прекрасным в общем комплексе: «приём у магната» (аутентик); что касается пейзажного, то музей имеет небольшое число этого вида живописи.

Нельзя не вспомнить о коллекции образцов живописности итальянских, испанских и нидерландских школ в копиях, напр.: Леонардо-да-Винчи, Рафаэля, Тициана, Фрагонара, Буше, Ватто. Эти узоры не могут дать рисунку развития живописности и являются лишь украшением без внутренней исторической связи между собой. Вообще фонд образцов живописности неустранимо исследован и требует реставрационной работы.

2) живописность на бумаге представлена акварельными работами акварелированными рисунками (работа 1807 г. Петерсена) и гравюрами (батального содержания), входящими в общий комплекс архитектуры и политических событий конца XVIII и начала XIX в. Другие работы относятся по сюжету к пейзажному и жанровой живописи.

3) Работа сухими красками (пастель) по бумаге, картону, полотну экспонирована в большинстве работами российских и чужеземных художников. Основной фонд этих рисунков-эскизы Орловского, охватывающие период 1802-1827 г.

3. портретное и миниатюрное

Коллекция этого вида живописи состоит из работ по слоновой кости, парцеляну, бумаге пастелью и акварелью чужеземных художников первой половины XIX в. Среди этих работ есть работы Бэллони, Маршалкиевича и др.

4. гравировальное искусство

Небольшая коллекция этих работ (гравюр и офортов) содержит работы известных художников, как чужестранцев, так и российских. Труды XVIII и начала XIX в., часть их располагает сюжетами политические моменты эпохи Первой французской революции.

Библиотека

Библиотека отражает идеологию бывших её собственников и характеризует вольнодумство крупного дворянства с одной стороны и его карьеризм на основании покорности царизму — с другой стороны. Библиотека содержит историю всех революций и рукописные экземпляры запрещенных изданий и по этой причине весьма характерна для первой половины XIX в.

Другие отделы музея

Гомельский музей имеет небольшие отделы палеонтологии и археологии местного края и революционного движения на Гомельщине (оккупация, стрекопытовщина и балаховщина).

А.Н. Николаев