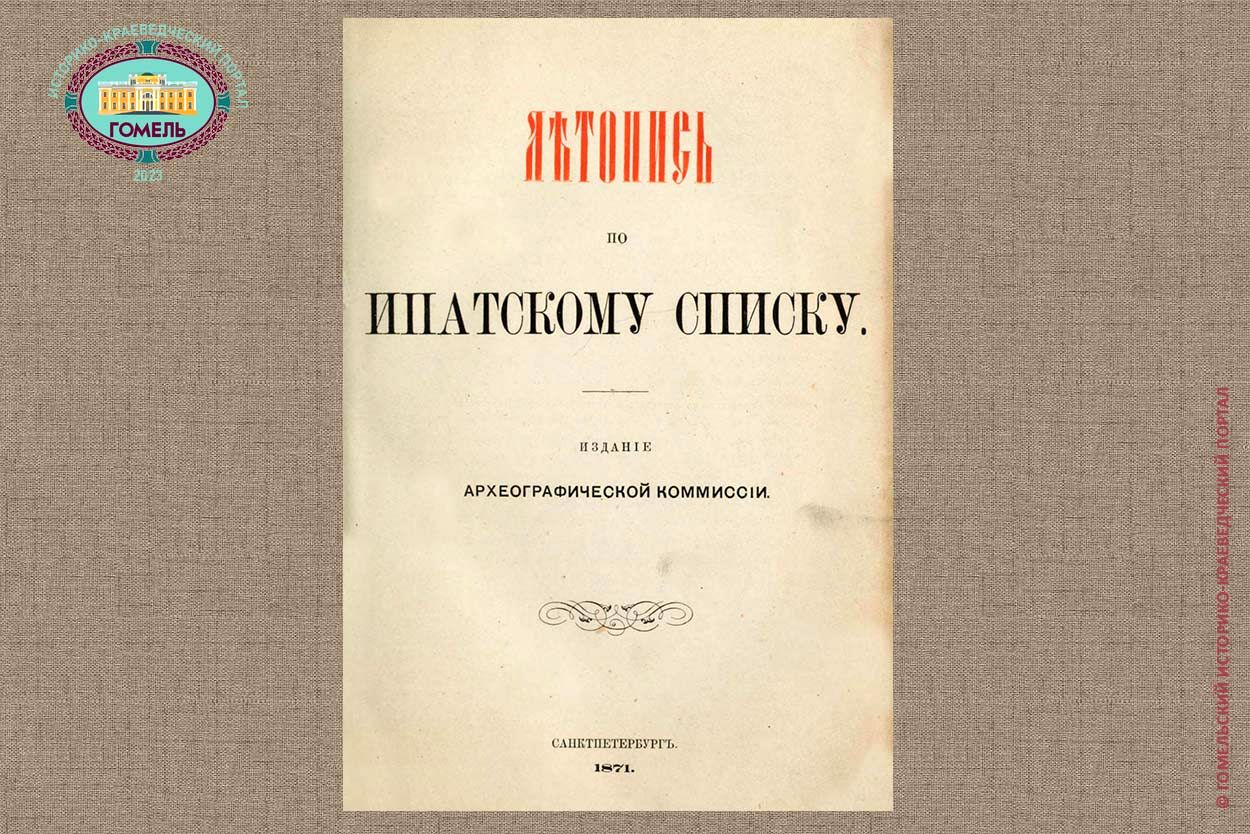

Летопись по Ипатскому списку

под редакцией С. Н. Палаузова

Издание Археографической Комиссии

СанктПетербург

1871

Напечатано по определению Археографической Комиссии.

Печатня В. Головина. Владимирская, д. №15.

Предисловие

Уже несколько лет чувствовалась потребность нового издания первых трёх томов Полного Собрания Русских летописей, в составе которых вошли — Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку, сличенному с другими, Суздальская, Киевская и Галицко-Волынская летописи по Ипатскому списку, с прибавлением так называемой Густынской летописи, и четыре Новгородские летописи с их прибавлениями 1). Около 30-ти лет прошло со времени появления в свете этих трёх томов Русских бытописаний, обнимающих события на Руси с первых исторических времён Русского народа, до первой четверти XVIII столетия. В течении этого времени очень немного нашлось списков 2), которые могли бы восполнить пробелы, находящаяся в упомянутых уже нами списках; поэтому вышеуказанные летописи, по всей вероятности, надолго останутся предметом изучения и разработки для занимающихся отечественной историей.

Археографическая Комиссия, по предложению председателя своего П.А. Муханова, в заседании 14 марта 1870 года, определила приступить к новому изданию Русских летописей. Относительно печатания Ипатского списка, положила, между прочим, следующие правила:

а) Сличить Ипатский список с Хлебниковским и Погодинским, и принять его за основной 3).

б) Вносить в текст, особенным шрифтом, в скобках, пропуски в основном списке, если они восполнены в побочных, и упоминать о них в примечаниях 4).

в) Исправлять слова явно испорченные в основном списке, если побочные представляют к тому достаточные основания и упоминать об этом в примечаниях.

Издаваемая ныне Летопись по Ипатскому списку не относится к первоначальными памятникам древнеславянской письменности и не представляет постоянноправильной формы правописания; поэтому, для соблюдения возможно-верной передачи гражданским шрифтом правописания этого памятника, Археографическая Комиссия решила печатать его буква в букву, раскрывать титла, соблюдать даже грамматические неправильности, и допускать только замену оу, w, а и га буквами у, о и я. Такой способ издания исторического памятника вполне может удовлетворить историка, так как настоящее издание преимущественно предназначается для занимающихся отечественной историей 5).

Ипатский список относится к концу XIV, или началу XV столетия. В настоящее время он находится в библиотеке Императорской Академии Наук, под №6. Он назван Ипатским потому что находился в Ипатском монастыре, в Костроме. Список этот писан в лист, на бумаге, с различными водяными знаками, в два столбца, на 612-ти страницах, и состоит из трёх, резко отличающихся отделов, а именно: 1) Повести временных лет до 1111 года (от 1—195 стр.), 2) Летописи Киевской и Юго-Западной Руси с 1111—1201 года (от 195-487 стр.), и 3) Летописи Галицко-Волынской с 1201—1292 год (от 487-612 стр.). Рукопись писана полууставом, четырьмя почерками; разница почерков состоит только в более или менее крупном полууставе 6). Первый почерк идёт с 1 по 203 стр., за которой следует пробел в 3 1/2 столбца; второй от 205—392 стр., третий продолжается от 393—421 стр., за которой следует 2 1/2 столб. пробела; наконец четвёртый от 424-612 стр. Кроме отмеченных пробелов, находятся также недописанные места на страницах: 192, 232, 234, 242, 280, 282, 284 и 292. В конце рукописи, на 612 стр. оставлен недописанным 1 1/4 столбец и затем вырезано шесть листов, и на узком остатке листов у корешка переплёта, на одном из них видны даже полубуквы начала строк и прописное С, написанное киноварью. На обороте первого листа рукописи скорописью ХVII в. отмечено: «Книга Ипатцкаго монастыря летописецъ о княженій», а на заглавном листе, позднейшим почерком, киноварью: «Се же соуть имена княземь Киевьскымъ княжившимъ в Киеве до избитья Батыева, в поганьстве боудоущиим. Первее начяста княжити в Киеве Дирд и Асколд, одино княженіе; а по нею Олег; а по Ользе Игорь; а по Игоре Святослав; а по Святославе Ярополк; а по Яропольце Вододимер, иже княжи в Киеве, иже просвети землю Роускоую святым крещенiем. По Володимере же начя княжити Святополк; а по Святопольце Ярослав; а по Ярославе Изяслав; а по Изяславе Святополк; а по Святопольце Всеволод; а по нем Володимер Маномах; а по нем Мьстислав; а по Мьстиславе Ярополк; а по Ярополце Всеволод; а по нем Изяслав; а по Изяславе Ростислав; а по нем Юрьи; а по Юрьи Изяслав; а по Изяславе Ростислав; а по нем Мьстислав: а по нем Глеб; а по нем Володимир; а по нем Роман; а по Романе Святослав; а по нем Рюрик; а по Рюрице Роман; а по Романе Мьстислав; а по нем Ярослав; а по Ярославе Володимир Рюрикович, Данило посади его в себе место в Киеве. По Володимире же под Даниловым наместником под Дмитром, взяша Батый Киев».

Материалы, из которых составлена Ипатская Летопись, были уже отчасти определены в первом её издании 7). Материалы эти заключались во-первых, в извлечениях из древне-Волгарских переводов Византийских писателей, как-то: I. Малалы, Георгия Амартола, равно как и из отцов церкви, как-то: Иоанна Златоустого, Епифания Кипрского, Мефодия Патарского; во-вторых, из сказаний Паннонских житий; в-третьих, из отдельных местных сказаний, поучений, проповедей и записок очевидцев, свидетелей совершавшихся событий, а иногда принимавших в них непосредственное участие 8).

Язык Ипатского списка, особенно двух первых его отделов, т. е. «Повести временных лет», и «Киевской Летописи», церковно-славянский; только в речах и разговорах князей заметен южно-Русский склад выражений. Резко отличается в этом отношении третий отдел Ипатского списка, заключающий в себе летопись Галицко-Волынскую. Её Происхождение из Галицкой Руси очевидно. Так на примера отдельные выражения, как-то: деряждье, Beдень (вм. Вена), Коломыя, укроп, дна; чисто-Угорские поговорки, передаваемые летописцем, напр, един камень много горньцев избивает; острый мецю, борзый коню, многая Руси; поэтические сравнения при описании некоторых событий, как-то набега Ростислава Михайловича с Уграми и Ляхами на Галич и битва под Ярославлем, — всё указывает, что этот отдел нашей Летописи писан в стране близкой к Угрии, Чехии и Польше. Прибавим ещё к этому, что отсутствие с одной стороны рассказов о церковных событиях, аскетических легенд и монастырских преданий; а напротив того, преобладающей рассказ о происшествиях военных и политических, дают повод думать, что составители Галицко-Волынской летописи принадлежали к числу грамотных светских людей, получивших высокое по своему времени образование. Это обстоятельство можете подтвердиться словами митрополита Киприана в составленном им житии св. Петра митрополита Всероссийского, который, по времени их написания, могут иметь силу свидетельства. «Тогда бо» — говорит Кйприан — «бяше в своей чести и времени земля Волыньская, всякым обильством преимущи и славою, аще и ныне по многих ратех».

Хлебниковский список, принадлежащей Императорской Публичной Библиотеке, значащийся под №40, писан в лист, на 788 страницах, на лощённой бумаге, уставным чётким письмом второй половины XVI века. До перехода в Императорскую Публ. Библиотеку он принадлежал Коломенскому купцу Хлебникову. На полях этой рукописи, отмечены разными почерками западно-Русской скорописью XVII в., а в некоторых местах даже позднейшего времени, содержание событий, изложенных в тексте, и кое-где годы от Р. X. Замечательна приписка, сделанная на последней странице рукописи Белорусской скорописью, носящей явные признаки письма конца XVI века. Приписка эта занимает 1 1/4 строки, и первая строка заключает следующее: написас бысть си книга поспешением — и далее — божиим во манасты…. почерки последних двух слов разгонистее первых, но чернила те же. В самом начале рукописи вложен лист, совершенно отличный от прочих, фабрикации 20-ых годов настоящего столетия, на котором находится роспись Русских князей, та самая, которая написана и на заглавном листе Ипатского списка. Между 52 и 57 стр. рукописи вплетены два листа белой бумаги для вписания текста недостающих листов (см. 45-46 стр. настоящ. издания, в примеч.). Вслед за 272 стран, вплетены также три белые листа, которые оказываются однакож лишними, так как текст на следующем за тем листе не прерывается в своей последовательности. За 378 стран. вклеен лист, на котором, позднейшим почерком списано с другой рукописи мнимо-недостающее место, между тем как продолжение 378 стран. находится через три листа, которые явно были перемешаны при переплёте рукописи. Наконец между 462 и 467 стран. вплетены также два листа, на которых записано позднейшим почерком утраченное в них место. С 773 стран. рукописи текст её перемешан, что указано в своём месте в настоящем издании; а с половины 784 стран. до конца рукописи вставлена выписка из кн. Есфири (гл. II, ст. 1—20 и гл. IX. ст. 2—17). Хлебниковский список отличающийся от Ипатского в правописании, исправляет и дополняет его в некоторых случаях; но замечательно что вышеуказанные пробелы в Ипатском списке, которые оставлены, по-видимому, для вписания недостающих мест, в Хлебниковском не находятся и текст в последнем писан в сплошную строку. Быть может, как заметил уже редактор первого издания 9), переписчик Хлебниковского списка, несмотря на близкое сходство его с Ипатским, пользовался другими подобными списком. На эту мысль, кроме занесённых в наше издание дополнений из Хлебниковского списка, может навести и вставка, находящаяся на 776 стр. этой рукописи (стр. 607 наст. изд.), равно также и в списке Погодинском: её нет в Ипатском, она заимствована из списка, нам неизвестного.

Погодинский список, поступивший в Императорскую Публичную Библиотеку из древлехранилища М.П. Погодина, (№1401), писан крупным полууставом конца XVI века, на лощёной бумаге, в лист, во вою строку, на 656 страницах. Первые листы этой рукописи утрачены; 80-й лист оторван и только, угол нижней его части уцелел, на котором видны начальные строки и начало: В лето 6604. 154-й лист вырезан также на остатке его видны полубуквы начальных строк; наконец оторван 288-й лист без всяких следов. К этим недостаткам Погодинского списка, следует прибавит ту сбитость и спутанность текста, которая проходит через всю рукопись и которая указана на своих местах настоящего издания, в примечаниях. Замечательно что в одних местах рассказ прерывается не в конце страницы или тетради 10), а посредине страницы и даже строки, иногда же по середине слова, которого остальная часть находится через несколько листов впереди или позади, а некоторых прерванных местах продолжения не отыскано. На полях рукописи и посредине строк, проведёнными чертами отмечены прерванные дальнейшие рассказы, а иногда тут же замечено, частью по-Латыни, часто по-Русски, на какой странице следует продолжение прерванного места. Подобные пометки, указывающие перестановки в тексте, идут до 259 листа рукописи. Кроме отметок на полях рукописи, находятся также и другие приписки, указывающая на содержание текста. Приписки эти сделаны на языках Белорусском, Латинском и Польском прежними владельцами этого списка. Так, наприм., на 3-й стран. отмечено: Ольга Деревлян в бани попалила; на 141-й стр. Dedicatio ecclesiae S. Michaelis. Dedicatio ecclesiae Pieczarensis, и т.п. Приписки на полях Польской скорописью находятся на каждой странице, начиная с 260 листа и до конца рукописи. Все внешние признаки Погодинского списка показывают тождество его с Хлебниковским: тоже правописание, тоже содержание и те же вставки мест недостающих в Ипатском списке. Всё показывает одинаковое происхождение как Хлебниковской, так и Погодинской рукописей, списанных, по всему вероятно, с неизвестной третьей, более древней, где-нибудь в юго-западном крае России.

Редакцией издаваемой Летописи занимался член Археографической Комиссии С.Н. Палаузов.

Указатели имён личных и географических составлены членом Комиссии А.Н. Труворовым 11).

1) Полное Собрание Русских Летописей, изд. Археографической Комссии. С.-Петербург. т. I. 1846; т. II. 1843; т. III. 1841.

2) Археографической Комиссии известны два такие списка: Погодинский для Киево-Волынской летописи и Шафферовский для Новгородской по Синодальному списку.

3) Ермолаевский список, употребленный для сличения при первом издании Ипатского списка, оставлен при настоящем издании, потому что он есть позднейший список с Хлебниковского.

4) Только в трёх местах настоящего издания было сделано отступление от этого правила, и пропуски основного списка, пополненные из побочных, напечатаны обыкновенным шрифтом (стр. 71-73, 607, 608-610), и отличены отвесной чертой, по причине значительного их объёма, и утомительного чтения длинных вставок, набранных тонким шрифтом.

5) Для филологов и палеографов Археографическая Комиссия издаёт фотолитографический снимок первого отдела Ипатской летописи, заключающий в себе «Повесть временных лет».

6) На полях и в выносках, встречающиеся поправки и дополнения, писаные частью полууставом переходящим в скоропись, частью скорописью XVII в. и позднее.

7) Полн. Собр. Рус. Лет. т. II. Предисловие.

8) Опыт исследования составных частей Русских летописей был сделан Н.И. Костомаровыми. См. его Лекции по Русской Истории, СПБ. 1862. См. также Бестужева-Рюмина, О составе Русских Летописей до конца XVI столетия, помещ. в Летописи Занятий Археографической Комиссии. Выпуск четвёртый. СПБ. 1868.

9) Полн. Собр. Р. Л. т. II. Предисловие.

10) Тетради состоят из 4 листов каждая, или 8 полулистов и отмечены внизу начального листа тетради цифрой, так что недостающее начало рукописи состояло из 3 тетрадей и 1 листа.

11) Для Указателя имён личных при определении степени родства Русских князей приняты были в пособие преимущественно следующие сочинения: М.П. Погодина, Исследования, Замечания и Лекции о Русской Истории, т. VI. М. 1855; и Д. Зубрицкого, Родословная таблица князей Рюрикова рода и особенно Галицких, приложенная к его Истории древнего Галицко-Русского княжества (Львов. 1852), также замечания и исправления, сделанные им в его книге.

Для определения родства и свойства Византийских императоров служили указанием следующие пособия:

а) Дюканжа, Familie Byzantine, ас Stemmata Imperatorum Coustantinopolitanorum. L. Parisiorum. 1680.

б) Corpus scriptorum Ilistorie Byzantine Bonne.

в) Лебо, Histoire du Bas-Empire. Paris. T. 13—18. Относительно родства королей Польских, Чешских и Угорских были сличены:

а) Нарушевича, Historya Narodu Polskiego, w Lipsku. 1836. томы 4—8.

б) Рёпеля, Hamburg. 1840, т. I.

в) Палацкого, Brag, 1832, т. I. Отд. II

г) Майлата, Regensburg. 1852, т. I.

Адаптация текста — Александр Флегентов

Стр. 223

[6650] […] В то же время идущю Ростиславу съ Смоленьскимъ полкомъ къ зяти своему Киеву, и слышавъ, оже билися Олговичи у Переяславля съ стрыемъ его с Вячеславомъ и съ братомъ его Изяславомъ, и поиде на волость ихъ и взя около Гомия волость ихъ всю. Изяславъ же слышавъ, оже братъ его воюеть волость ихъ, и еха ис Переяславля вборзе в землю Черниговьскую, и повоева около Десны села ихъ и около Чернигова, и тако повоевавъ волость ихъ възратися въсвояси съ честью великою. […]

Стр. 344 [6667] […]Изяславь же урозуме лесть ихъ, и вседше на конь гна до товары (*) ихъ, и види товари (**) горяща, и воротися опять, поемъ сыновца своего Святослава Володимирича и Володимира Мьстиславича, и побегоша на Вышегородъ к Гомью, и ту дожда въ Гомии княгыни. Княгыни же бежа к зяти Глебови Переяславлю и оттуде еха на Городокъ, та на Глебль, та на Хороборъ, та на Ропескъ. Ярославъ же Всеволодичь утешивъ и почтивъ ю Ропеске, допровади ю до Гомъя ко Изяславу. Изяславъ же съ княгинею пойде из Гомья к Вятичемъ, и взя городъ княгининъ на щитъ Святославлее;[…]

Примечания. (*) Въ И. ошиб. товарищь. Въ П. до товарищъ ихъ. (**) Въ И. было написано товарищи, потом исправлено товары. Въ И. товарищи.

Стр. 358 [6672] […]Святославъ же прочте грамоту вборзе и посла сынъ свой в Гомий, а посадники посла 1 по городомъ, а самъ хоте поехати Чернигову.[…]

Варианты. 1. XII розосла.