Анатолий Титов

Геральдика белорусских мест (XVI — начало XX в.)

Минск «Полымя» 1998

Художники А. Баженов, Я. Кулик, М. Купава

Оформление А. Баженова

Рецензенты: доктор истор. наук Рабцевич В. Е., доктор истор. наук Штыхов Г. В.

Титов А.

Геральдика белорусских мест / Худ. А. П. Баженов.- Соч.: Пламя, 1998, — 287 с.: Ил.

Эта книга является почти полным сбором гербов, которые имели наши города в течение от нескольких десятилетий до нескольких столетий. В основу предлагаемой работы положена предыдущая книжка автора под названием «городская геральдика Беларуси» (вышла в 1989 году и была очень благосклонно встречена как белорусским, так и иностранным читателем). Данное издание дополнено 70 новыми гербами мест, пользовавшихся правами самоуправления в XIV-XVIII века, а также имели гербы в более поздние времена.

Предназначено всем, кто интересуется отечественной историей.

От автора

«Геральдика белорусских мест» — это попытка предоставить читателю исчерпывающую информацию по одному из великих слоев нашего исторического и духовного наследия.

В геральдике можно выделить три основные ветви. Первая — национально-государственная с неотъемлемой её частью — земельной.

Вторая — собственническая геральдика. Она объединяет в себе как родовые шляхетские, так и личные (приобретённые) гербы, сюда входящие, — с определённой степенью условности, мещанская геральдика и догербовые изображения — клейны.

Третья — корпоративная, или местная (городская), геральдика, которая объединяет в широком смысле как собственные гербы — символы самоуправления того или иного города, так и цеховые, а также символы братств — объединений по конфессиональным отметкам. Эта отрасль является предметом разговора в книге. Её формирование происходило на собственной почве под определёнными влияниями немецкой и польской геральдики.

Потребность употреблять знаки, которые бы отличали определённые роды, социумы и т.д., отмечается авторами из далеких времён. Древний греческий историк Диодор Сицилийский (около 80-29 гг. до н. э.) упоминал, что Азирис установил для Египта символы, применявшиеся на военных хоругвях и штандартах. Другие авторы писали, что эмблемой Афин была сова, спартанцы для этих же целей пользовались изображением дракона либо Орла. Владельцы Мидии в качестве своего «знамени» выбрали Золотого орла. Отличительные знаки не были чужаками и на севере Европы ими пользовались и германские и славянские племена.

В своём законченном, привычном сегодня виде гербы появляются в XI-XIII века. Сначала они личные, потом начинают передаваться по наследству.

Первые гербовые печати появляются около 1000 года, но герб, как отдельное явление, окончательно оформляется во время крестовых походов за освобождение Гроба Спасителя — Иисуса Христа. В те времена появляется ещё очень неопределённая геральдика, как наука. Сначала это устная традиция описания герба и повествования о героических поступках его обладателя перед началом рыцарского турнира, позже появляются первые гербовые трактаты.

Развитие общественно-политических отношений, рост промышленности и торговли, а вместе с этим и городов, вызвало необходимость иконографического выделения и обособления их от других сословий и кругов общества. В соответствии с тогдашним разумением воплощением это индивидуальности и был герб города.

В общем геральдика — явление интернациональное. Она подчиняется общим законам, но в каждой стране можно выделить свои, только ей присущие черты, которые и позволяют судить о определённых национальных школах. Основными особенностями являются отражённые через символические изображения исторические события, произошедшие в стране, её архитектурные памятники, традиционные образы и т.д.

Эта работа является попыткой собрать и осветить только одну ветвь — геральдику местную. Поэтому книга и называется «Геральдика белорусских мест». Она состоит из двух частей. В первой подается общая картина возникновения местной геральдики и основные вехи этого процесса. Во второй части приведена информация о тех городах, которые имели гербы либо для которых они были спроектированы. В приложении размещены изображения и другие материалы, касающиеся нашего гербового наследия.

Чтобы читатель мог легче ориентироваться, гербы, полученные в «майдэборскае верам’е», подаются на тарках (древняя название особого рода щитов, которые применялись во время рыцарских турниров. — А. Титов) ренессансно-барочной формы. Для более позднего периода употреблена характерная для того времени «русская» (или «французская», как она называется в Российской геральдике) форма щита.

При помещении гербов в книгу мы старались держаться общепринятого принципа — чем древнее герб, тем он красивее. Правда, это не касалось рисунков периода Российской империи, художественное решение которых (особенно XVIII в.) вызвала справедливую критику известных российских геральдистов. В тех случаях, когда были обнаружены более поздние проекты гербов (разработанные в Департаменте Герольдии в Петербурге), такие изображения заменялись соответственно с этими, значительно улучшенными образцами.

Городские гербы привлекают все большее внимание широких кругов любителей древности, краеведов, всех, кто любит своё Отечество и её историю. Изображение городского герба можно встретить сегодня, въезжая в тот или иной город, на старых городских зданиях. Существуют попытки создания новых городских гербов. Может быть, они не все достаточно удачны, но и это явно подтверждает, что интерес к городской геральдике не исчез.

Создание городского герба — вещь очень ответственная. Поэтому, прежде чем создавать и придавать городу герб, нужно выяснить, не имел ли он его раньше? Если таковой был, то не стоит стремиться как можно скорее видоизменить, «перегрузить» его какими-то этнографически-идеологическими элементами или вовсе отказаться от старого символа.

Герб, как и название города, — вещь неуничтожимая. Большинство старинных гербов достойны того, чтобы продолжать жить и дальше. Именно через древние гербы у человека возникает интерес и почёт к прошлому, к Отечеству. Через древние гербы существует реальная связь между прадедами и потомками. Любовь к Отечеству начинается от любви к родному дому, улице, городу. И тогда в дальних путешествиях, взглянув на рисунок с «визитной карточкой» родного города, человек в мыслях вернётся домой.

В книгу включены сведения о городах, которые объединялись общей геральдической традицией и входили в этнические и исторические границы Беларуси. Ряд из них находится сегодня в соседних государствах.

Значительное количество гербов, приведённых здесь, неизвестно не только широким кругам общественности, но и учёным.

Автор не может не упомянуть теплым словом искренней признательности бывшего председателя Белорусского фонда культуры народного писателя И.Г. Чигринова, заместителя председателя Л. Богданову, президиум и сотрудников фонда, которые выделили значительную сумму денег на изготовление цветных слайдов для этой книги, за очень дружелюбное отношение и помощь.

Стр. 12.

<...>; В трудах исследователей отмечается, что в XIV-XVI века в Беларуси шёл процесс урбанизации. По данным некоторых учёных, до 1500 года на землях BКЛ и Жмуди были 83 города. С 1500 до 1600 года авторы насчитывают 530 городских поселений 4. До середины XVII века по другим сведениям зафиксировано 425 городков и только 37 городов. На конец XVIII века в Беларуси насчитывалось 39 городов и около 350 городков 5.

Эта информация и приведённые выше цифры нам кажутся в определённой степени спорными. Дело в том, что чёткие критерии отличия города от городка в научной литературе не очерчиваются. Мы считаем, что таким показателем может быть наличие или отсутствие привилегия на самоуправление и соответственно на герб и печать. Правда, и здесь есть свои исключения. Например, Гомель (1562), Ула (1577) и некоторые другие города получили гербы, но по каким-то причинам не произошло придания им магдебургских прав. <...>

4). Капыскі 3. Ю., Спірыдонаў М. Ф. Вёска і горад у перыяд усталявання паншчыны і прыгонніцтва // Нарысы гісторыі Беларусь Мн., 1994. Ч. 1. С. 159.

5). Гісторыя БССР. Мн., 1972. Т. 1. С. 374.

Стр. 63.

<...> Следует отметить, что большинство гербов Восточной Беларуси (главным образом Поднепровья) независимо от их символики объединяется в отдельный кушч — их семантика сводится к идее охраны, обороны и победы христианских ценностей. Это и витебский герб (профильное изображение Иисуса Христа и голый меч внизу — 1597), и Смоленска (архангел Михаил — 1611), и библейские сюжеты на гербах Невеля (победа Давида над Голиафом — 1623), и Себежа (Самсон, раздирающий пасть льву — 1623), и Гомеля (крест — 1562). Сюда же вписываются и другие гербы с изображениями святых — Красное и Стародуб (св. Юрий — 1625), Мглин (св. Флориян — 1626) и другие. <...>

Стр. 92.

<...> Таким образом, наблюдается своеобразная подмена понятия «герб меский» понятием «герб уездный». Это явление очень ярко прослеживается несколько позже — в 40-ые гг. XIX в., когда главными сюжетами гербов становятся особенности не самого города, а уезда вообще. Примечательно, что это отражено и в официальных документах. Например, в указе Сената о гербах городов Виленской, Гродненской, Менской и Ковенской губернией 8 в титулах фигурируют не гербы городов, а гербы поветов. Так были утверждены гербы Ошмянского, Брестского, Вилейского, Волковысского, Дисенского, Кобринского, Лидского, Новогрудского, Пружанского и Слонимского уездов. Исключением являются только гербы Гомеля и Лепеля 9. <...>

8). Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2, №19084

9). Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2, №30146, 26571

Стр. 117.

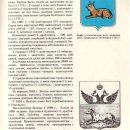

Белица

Сведений о возникновении Белицы пока что нет. Белица была селом до присоединения её к России в 1772 году в связи с тем, что Гомель находился в частной собственности и, согласно закона, не мог быть центром уезда, город назначен уездным центром Белицкого уезда с 1777 года.

На 1801 год в нём насчитывалось 375 жителей. Среди которых мещан 298, военнослужащих и членов их семей — 33, столько же евреев, чиновников 7, остальные крестьяне и купцы.

Каменных домов 2, деревянных — 100, наиболее значительной значительной постройкой был «магазейн» (хранилище для продуктов и товаров). Некоторые источники упоминают о существовании на то время католической часовни.

В городе в 1843 году насчитывалось 12 улиц и переулков, две площади, 328 домов, среди которых один кирпичный, 160 огородов.

Общая численность населения 2649 человек. Занимались огородничеством, сплавом леса летом, изготовлением кирпича, а зимой перевозкой табака и других товаров, отходными промыслами.

В городе было одно небольшое трёхклассное уездное училище, в котором работали 4 учителя и учился 71 мальчик, и приходское с 15 учениками.

25 сентября 1852 года Белица зачислена заштатным городом, местечко Гомель назначено уездным центром Могилёвской губернии.

В 1854 году Белицкий уезд был переименован в Гомельский.

Население Белицы в 1880 году — более 1600 человек. Кирпичных зданий 3, деревянных — 302. Главное занятие жителей — садоводство и огородничество, уход за домашним животным. Промышленные предприятия — спичечный завод, несколько круподёрн и 4 ветряные мельницы.

Сегодня Белица называется Старая Белица, находится в Гомельском районе.

Стр. 147.

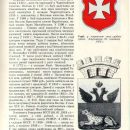

Гомель

Первые летописные сведения о Гомеле датируются 1142 годом, когда он входил в Черниговское княжество. Потом (в 1157 году) был присоединен к Смоленскому княжеству. Но через некоторое время снова оказался в составе Черниговского. С 1335 года входит в Великое княжество литовское. В 1446 году был присвоен беженцам из Москвы Василию Ярославичу князю Боровскому, потом князю Ивану Можайскому. В 1500 году сын последнего — Семён снова вернулся в Москву, что послужило причиной активных военных действий между государствами. После заключения мира в 1537 году Гомель остался в ВКЛ и стал центром староства. Тогда в городе был построен новый дубовый замок, обнесённый деревянной стеной и рвом с подъемными мостами через него. Во время восстания под руководством С. Наливайки (1595) захвачен отрядами повстанцев. Во времена религиозных войн 1648-1654 годов при поддержке жителей город несколько раз переходил в руки казаков.

С 1772 года — в составе России. Находился в качестве частного городка в руках графов Румянцевых, потомки которого продали гомельскую экономию в июле 1834 года Паскевичам за 4,5 млн. рублей. Правда, наличными Румянцевы получили только 7665 руб., остаток пошел на погашение долгов и процентов. В 1852 году назначен уездным центром. Домов в городе 514, в предместьях 417. Большая часть их сгорела во время пожара, случившегося 21 августа 1852 года. Население в 1857 году 5923 человека, а учитывая предместья, — 11 513. Через два года к Гомелю была присоединена в качестве форштата Белица. В конце XIX века Гомель считался лучшим среди уездных городов Могилёвской губернии.

С момента создания БССР — (01.01.1919 г.) — центр одного из семи районов, с 25 февраля 1919 года — губернский центр РСФСР. С 1926 года — в составе БССР. В 1926-1930 годы — центр округа, в начале 1938 года — Гомельской области. Во время войны город разрушен на 80%, после войны восстановлен.

Сегодня Гомель — областной центр.

Стр. 265